今回は山口大学での取り組みについてご紹介します。

文責:山口大学 篠田 晃 医学部長

白澤 文吾 医学部附属医学教育センター長

1) 山口大学と山口県の背景

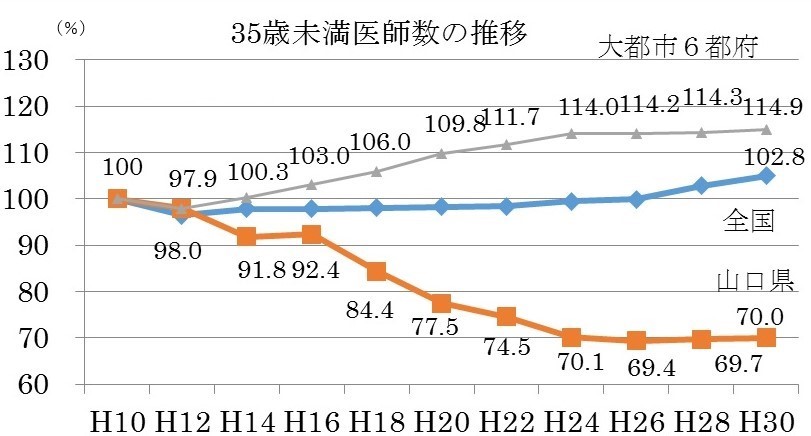

山口県は全国比較で約10年早く高齢化が進行している超高齢社会であり、医師自体の高齢化も指摘されている(平均年齢全国1位、53.5歳)。また地理的にも山陽側に高度医療機関や医師が集中している。このような実情に対応した持続可能な医療提供体制の整備と医師の育成が地域医療構想で求められており、本学は山口県と連携し卒前卒後を通じて様々な取り組みを行っている。

2)医学生の確保

県内で医師を志す中高生に対し、県医師会と協同して職業体験事業を毎年開催し、医学科への関心を高める取り組みを行っている。

また、入学者選抜における地域枠の確保や、県による医師修学資金の貸付により、県内の医学科志望者を募っている。その他、県と連携して設置する「地域医療支援センター」では、修学資金貸与者が専門医取得やライフイベント等に際して安心して勤務できるよう、相談対応やキャリア形成支援を行っている。

3)地域に求められる医師の養成を目指した教育

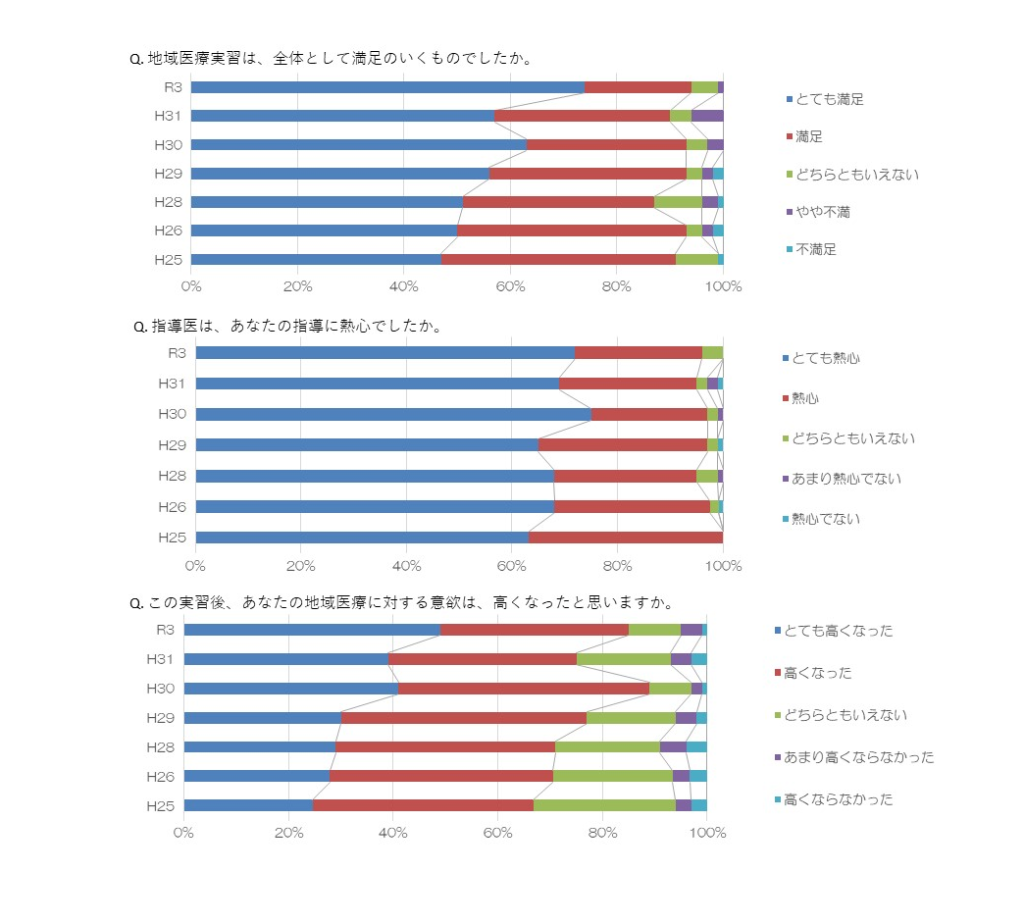

1年次の「高齢者施設体験実習」、3年次の「社会医学課題実習」、4年次からの臨床実習における地域医療機関での実習、さらに6年次の「地域医療実習」等を通じて、地域における健康の増進と疾病の予防・治癒に貢献できる基本的な考え方を継続的に教育している。それぞれの実習は、各施設の指導医の熱意と患者やコ・メディカルの理解と協力により支えられており、現在もコロナ感染対策に留意してできる限り実施している。

4)臨床研修医の確保

県内での魅力的な臨床研修を実現するため、行政や県医師会、附属病院を始めとする県内15箇所の臨床研修病院が共同で「山口県医師臨床研修推進センター」を設置し、支援体制の強化を図っている。各施設における指導医研修の推進をはじめ、合同説明会や病院現地見学会等を通して、県内の臨床研修医の確保に努めている。

5)専門医の養成を見据えた教育

県内の外科医不足は著しく、育成が喫緊の課題である。本学では、2年次に結紮手技・縫合手技・剥離操作等のベーシックな外科手技を体験させる「外科早期体験実習」を正規カリキュラムに必修で取り入れ、外科医を志す医師の育成のほか、将来どのような診療科に進んでも応用できる臨床手技能力の獲得を目指している。また次のステップとして、4年次のプレOSCE実習と並行して、デジタル教材を用いた手術や外科的手技動画をバーチャル模擬体験出来る実習を考案中である。

また、行政や県医師会、本学を含む専門医研修プログラム基幹施設等で構成する「山口県専門医制度協議会」を設置し、臨床研修に引き続き県内での専門医の育成にも努めている。

6) これからの課題と取り組み

本学では行政や県医師会・近隣医師会の協力と支援を受けて、将来の地域医療を担う医師の育成に努めてきた。実際に、近年では地域枠卒業生をはじめ着実に県内の卒後臨床研修および専門研修に進む若手医師が育ってきており、引き続き充実した教育支援体制の整備を行う。また、この数年は新型コロナウイルス感染症の影響により、実現場での実習や多人数のセミナーなどが一部実施困難となっているが、今後の状況を見ながらこれらをより良い形で前向きに再起動し、更なる医学生や若手医師の教育推進に努めていきたい。