今回は神戸大学での取り組みについてご紹介します。

文責:神戸大学大学院医学研究科・神戸大学医学部

同 地域社会医学健康科学講座 医学教育学分野 南 康博 研究科長・医学部長 石田 達郎 特命教授

1.はじめに

兵庫県は、日本海側から瀬戸内海・太平洋側まで南北に長く、面積では全国12位である。医師偏在指標でみると17位で全国平均を上回るものの、県内の二次医療圏の格差が大きく、例えば都市部の神戸・阪神地区と、医師不足地域である西播磨や但馬地区では医師偏在指標において2倍近い差がある。また、都市部を除けば全体的に中〜小規模の医療機関が散在しており、地域医療構想の積極的な推進が求められている。また、兵庫県の人口は全国7位であるが、人口当たりの大学医学部数は全国42位であり、広大な県全域に医療人材を提供するには、2つの医学部・医科大学(神戸大学および兵庫医科大学)だけでは十分ではなく、近隣府県の大学から医師の派遣を受けている病院が多い。

このような問題を踏まえて、神戸大学は兵庫県と緊密に連携しながら、県内の医師不足・医師偏在の是正、病院の統廃合や機能分担などを通して地域医療構想の推進を支援してきた。本稿では、その概略を紹介する。

2.卒前教育の特徴

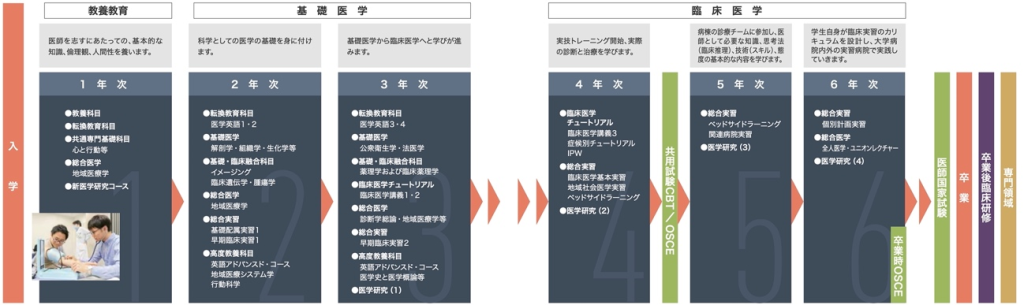

神戸大学医学部医学科の教育方針には、①基礎医学研究医養成、②地域医療教育、③基礎臨床融合、④国際交流という4つの柱がある。その中でも本学医学科は特色ある地域医療教育を提供している。地域住民の生活全体を支えることを念頭に、6年間を通して医療、保健、福祉、介護に関する幅広い知識・技能・態度を学修する教育プログラムを実践している。具体的には、地域医療学、地域医療システム学、臨床医学講義 (地域医療)などの講義に加えて、1年次には関連病院において初期体験臨床実習を行いチーム医療(IPW)の現場を、2年次は老人保健施設・特別養護老人ホームにおいて早期臨床実習1として介護の現場を、3年次には早期臨床実習2として特別支援学校と福祉の現場を、4年次には地域社会医学実習として在宅支援ステーションを起点とした在宅ケアの現場を体験させている。さらに、4年次12月からはIPWに引き続いて臨床実習1(BSL)、臨床実習2(関連病院実習)、臨床実習3(個別計画実習)などの実習を揃えており、在学中に充実した地域医療教育を受けられるように工夫されている(図1)。

3.地域特別枠に対する教育

神戸大学医学部では、兵庫県からの医師養成数増の依頼を受け、平成22年度から卒業後に勤務する地域を指定した学校推薦型選抜入試(地域特別枠)を実施し、平成25年度以降は入学定員を毎年10名としている。現在、医学科には60名を超える地域枠学生が在籍しているが、地域枠学生は一般枠学生と同じ教育を受けながら、地域医療のエキスパートとして活躍できるように地域医療教育学部門(https://www.med.kobe-u.ac.jp/dcme/index.html)、地域医療支援学部門、医学教育学部門、地域医療ネットワーク学分野(https://www.med.kobe-u.ac.jp/netwk/index.html)などの関係部署が連携して多面的な手厚い教育とキャリア支援を行っている。特に、地域医療教育学部門は、地域医療教育において中心的役割を果たしており、夏期休暇や休日を利用して地域医療機関の訪問や地域との交流などの多彩な行事を系統的に常時行っている。

地域枠学生や県養成医は、県内の医師不足地域で9年間勤務する義務があるが、地域完結型医療の観点から、これまでは総合診療科や総合内科での勤務が求められてきた。しかし、新専門医制度が導入され、県養成医の総数が増えてくることを踏まえて、特定診療科(外科、産婦人科、小児科、救急科、整形外科など)を専攻することも認められるようになった。さらに、選択できる診療科の拡大を希望する声もある。しかし、へき地医療機関では、まだまだ総合診療・内科のニーズが高い上に、特定診療科の専門医研修を行うことが困難であるため、この制度の本来の趣旨である僻地の医師不足・医師偏在対策と、養成医の希望とのバランスをいかに取るかが課題となっている。後述の地域医療活性化センターや地域医療教育学部門・地域医療支援学部門が中心になって、総合診療や地域医療の魅力を根気よく伝える地道な活動に頼っているのが現実である。

4.神戸大学医学部附属地域医療活性化センター(https://www.med.kobe-u.ac.jp/cacm/)と卒後教育

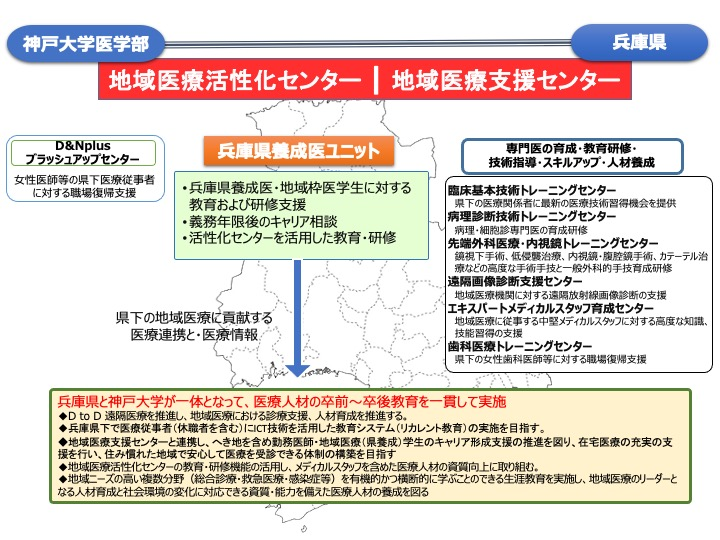

当センターは、地域医療を担う医療人材の卒前から卒後に至る一貫した教育研修を担うことにより、へき地を含めた地域医療機関に従事する医療者を養成するために設立された(図2)。センター内では、兵庫県養成医ユニットにおいて地域医療教育学部門及び地域医療支援学部門が活動しており、兵庫県地域医療支援センター(https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf15/chiikiiryousiensenta.html)が併設されており、神戸大学と兵庫県が一体となって地域医療の教育研究や県養成医学生のサポート、県養成医のキャリアパス支援などを行う最前線となっている。また、当センターでは、地域医療の充実と人材育成に寄与する目的で、C V Cなどの臨床基本技術、ICLS・ISLS、救急医療に関する講習会や実習が行われている。さらに、ブタを使った先端外科医療・内視鏡トレーニングも行われており、本学の卒後地域教育の中核として機能している。

5.総合臨床教育センター(http://www.hosp.kobe-u.ac.jp/kenshu/)

神戸大学医学部附属病院では、医学部での卒前教育と医学部附属病院における卒後教育の一貫した教育体制を構築するとともに、メディカルスタッフに対する臨床教育の更なる連携向上を図り、病院の教育研修機能の充実と優れた医療人を育成することを目的として総合臨床教育センターを設置している。当センターでは、医学教育の専任教員を配置し、学部学生に対する医学教育から研修医や専攻医のキャリアアップまでを幅広く支援している。また、メディカルスタッフを含めて体系的・一元的な人材育成を行っており、医師の働き方改革やタスクシェアリング・タスクシフティングに貢献することが期待されている。

6.おわりに

神戸大学医学部は、卒前から卒後に至るまで、兵庫県や県内の地域医療機関と緊密に連携しながら地域医療教育と地域医療人材の育成を行っているのが特徴であり強みでもある。また、医療のニーズや医学教育のめまぐるしい変化に効率よく対応できるように、教育手法開発と成果の評価、診療参加型実習の充実、共用試験への対応やDX化の推進などを担う新たな教育専門部署の設置に取り組んでいる。一方で、基礎研究医の育成や国際交流にも力を入れており、最先端の医学・医療に関して世界に情報発信しながら、バランスよく地域医療の充実と地域社会への貢献することを目指している。