今回は岐阜大学での取り組みについてご紹介します。

文責:岐阜大学医学部 副医学部長 附属地域医療医学センター 牛越 博昭 教授

はじめに

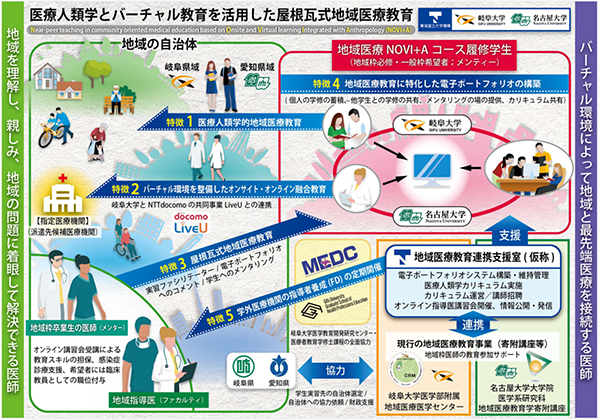

岐阜大学は「学び、究め、貢献する」をモットーにする地方中核大学である。前回のシリーズでも紹介した通り、本学は最新の三師調査でも示された人口10万当たりの医師数が231.5人と全国38位の医師少数県に所在する。さらに、大学の立地する県庁所在地の医療圏域に人口が多く、医師も偏在する状況である。人口減少や少子高齢化が進む岐阜県であるが、医師偏在に加えて、森林率が80%以上の全国第2位である地理的特徴を考慮すると、多面的な地域事情を踏まえた医師の養成が重要な課題となる。さらにコロナ感染症により、地域医療の人材不足と共に今後の地域医療の在り方が問われることとなった。そのような背景の中で文部科学省のポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業に、「医療人類学とバーチャル教育を活用した屋根瓦式地域医療教育(濃尾+A)」Near-peer teaching in community oriented medical education based on Onsite and Virtual learning Integrated with Anthropology(NOVI+A)として、東海国立大学機構の名古屋大学と連携し申請し、選定された。令和5年度より当地域の医療の担う次世代の育成を新たに開始するきっかけとなった。その取り組み状況について紹介する。

概要

本学においては、地域医療の診療、教育、研究の充実をめざし2007年に設置された地域医療医学センター(CRM)が中心となり、医学教育開発研究センター(MEDC)や附属病院の医師育成推進センター(CCT)と連携し、各授業担当の講座、総合診療科、救急科、感染症担当部署と協力して事業を推進している。また、本学の地域医療に関する教育は、岐阜県とも密接に連携しているが、県内基幹病院の一部は隣県、愛知県の大学よりも派遣されていることもあり、本事業の位置づけはさらに重要性を増している。本事業で養成する医師像は、「地域を理解し、親しみ、地域の問題に着眼して解決できる医師」 「バーチャル環境によって地域と最先端医療を接続する医師」 の2つであり、具体的には、(1)医療人類学的地域医療教育 (2)バーチャル環境を整備したオンサイト・オンライン融合教育 (3)屋根瓦式地域医療教育 (4)地域医療教育に特化した電子ポートフォリオの構築 (5)学外医療機関の指導者養成(FD)の定期開催の5つの柱を特徴としている(図1)。

特色

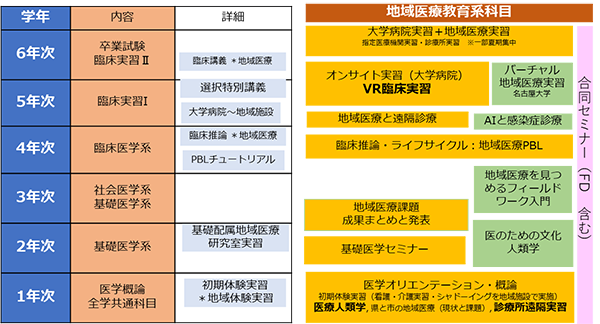

本学のカリキュラムマップの地域医療に関する授業を別に示す(図2)。そのうち本事業に伴い導入した授業について一部紹介する。令和5年度から1年次の医学概論での地域医療関連の講義に、以前までの本学の位置する県や市町に関する問題点に加えて、医療人類学的な視点の話を連携する名古屋大学の教員に依頼した。アジアの海外事例のフィールドワークの報告も交えて、様々な地域医療に関する捉え方を紹介して、前期の初期体験実習での施設見学での多様な視点について学修する機会を与えた。

令和4年度に改訂版:医学教育モデル・コア・カリキュラムが公表され、「未来の社会や地域を見据え、多様な場や人をつなぎ活躍できる医療人の養成」がキャッチフレーズとして示され、低学年次から、新たに追加された資質・能力の「GE:総合的に患者・生活者をみる姿勢」をカリキュラムに取り入れる必要もあり、初期体験実習での見学施設の拡充をおこなった。この際には、前回のシリーズでも紹介した岐阜県医師育成・確保コンソーシアム(会長は本学医学部長(現在は山口瞬医学部長))が、すでに2010年に発足しており、本学医学部附属病院、関連基幹病院、協力医療機関、地域医師会、行政(岐阜県、県内各市町村)とすでに連携していることもあり、協力が得られる体制がすでに整っていた。一部の市町村は、学年の半数近くの学生実習を受け入れて頂けるところもあり、本学の医学教育への期待もうかがえる。

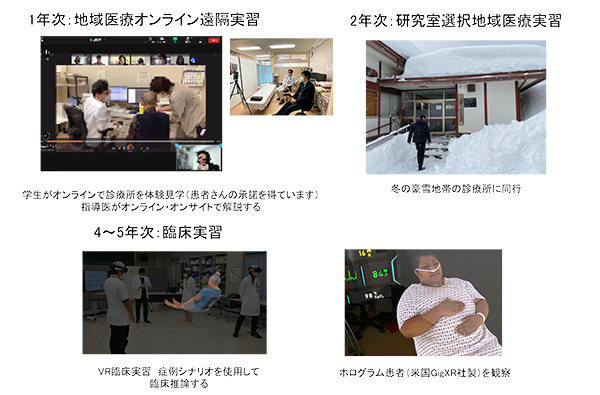

さらに本学では、岐阜県の医師偏在や地理的事情を考慮して、遠隔教育やバーチャル教育をもう一つの重要な柱としている(図3)。低学年では、1年次の地域医療体験実習に県内遠隔地のへき地診療所の中継実習を取り入れ、高齢患者さんのケースシナリオをオンラインでグループ討論して、発表させるなどしている。その際には地域の診療所の医師からもコメントを頂くなど工夫をしている。また県北部の豪雪地帯への診療所実習も一部の学生に参加させ、地域の実情を体験させている。高学年の臨床実習では、ホログラム患者さんが登場するバーチャル・リアリティ(VR)をとりいれ、患者さんの問診や診察を安全な環境(感染症対策)下で学習する臨床推論の授業を行っている。この授業は、現在2つの診療科で導入しており、学生にも好評であり、今後はシナリオを拡充していく予定である。また、VRを使用した実習授業は、ICT教育の利活用や今後の遠隔医療への教育指導につながる可能性もあり、一部の地域中核病院での導入を準備中である。現在、使用しているプログラムは米国で開発された英語版であるため、医療英語教育の一助にもなっており、グローバルな視点を身につけることもできるようにしている。

今後の展望

卒前から卒後へのシームレスな医学教育の重要性が新たな医学教育モデル・コア・カリキュラムでも「LL:生涯にわたって共に学ぶ姿勢」としてあげられているが、地域医療においても、その医療資源の制限や社会構造の変化の影響を大きく受けつつ、進めていく必要がある。したがって、今回紹介した新たな医学教育の方略が、当地域での医療に貢献できる人材育成につながればよいと考えている。同時に診療参加型の臨床実習の推進が国レベルで法改正によりすすめられており、地域の住民をはじめ関連する皆様方のご理解とご協力を改めてお願いする次第である。

ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業への参画

本医学部は岡山大学を主幹校として、鳥取大学、香川大学との4大学で“多様な山・里・海を巡り個別最適に学ぶ「多地域共創型」医学教育拠点の構築”を目指しています。他大学医学部の強みや教育プログラムから学ぶことも多く、現役医学生が求める医学教育を組織や大学の壁を越えて展開したいと思います。島根大学は多共創地域医療実習コースや総合診療マスターコースを中心に担当し、本学のみならず他3大学の医学生さんにも島根で実習を行ってもらうしくみがほぼ整いつつあります。

資料

岐阜大学医学部附属地域医療医学センター http://www.med.gifu-u.ac.jp/crm/

岐阜県医師育成・確保コンソーシアム https://www.gifudr-conso.jp/

ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業「医療人類学とバーチャル教育を活用した屋根瓦式地域医療教育(濃尾+A)」 https://novi-a.med.nagoya-u.ac.jp/