今回は群馬大学での取り組みについてご紹介します。

文責:群馬大学医学部附属病院地域医療研究・教育センター長 廣村 桂樹 教授

群馬県における地域医療の現状と医師確保計画

群馬県では、若手医師の確保、地域間と診療科間の医師偏在の2つが問題となっている。令和2年のデータによれば、群馬県の人口10万人当たりの医師数は233.8人で、全国平均の256.6人を下回り、少ない方から14番目に位置している。特に、25~34歳の若手医師が平成14年と比較して13%減少しており、若手医師の確保が大きな課題である。

県内には10の二次保健医療圏が存在し、群馬大学がある前橋保健医療圏では、人口10万人あたりの医師数は447.4人と全国平均を大きく上回っている。しかし、その他の9つの保健医療圏ではすべて全国平均を下回っている。また、診療科においては、産婦人科、外科、脳神経外科などの医師数が減少傾向にある。

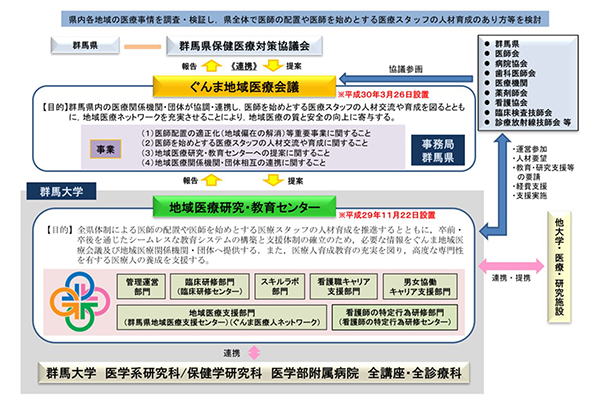

群馬県はこれらの課題解消のため、平成28年から開始した地域医療構想の1つとして、医師確保計画を第7次以降の保健医療計画の中で策定している。そして、ぐんま地域医療会議と群馬大学医学部附属病院の地域医療研究・教育センターが連携して対策を進めている(図1)。

※上の画像をクリックすると拡大した参考資料をご覧いただく事ができます

地域医療研究・教育センター

地域医療研究・教育センターは、前身である医療人能力開発センターの事業を拡大し、平成29年に開設された。医師(医学生を含む)をはじめとする医療スタッフの人材育成や交流、県域の医療ネットワークの充実、県域全体の医療レベルの向上を目的とし、臨床研修部門、スキルラボ部門、男女協働キャリア支援部門、看護職キャリア支援部門、地域医療支援部門、看護師の特定行為研修部門、管理運営部門の7つの部門に分かれて活動している。このうち、地域医療支援部門は、群馬県と連携し、群馬県地域医療支援センターとして、群馬県内の医師確保、及び医師の県内定着や地域偏在の解消を目指して、医学部を目指す高校生、医学生、若手医師を対象に幅広い活動を行っている。

地域医療枠制度

群馬大学では群馬県と連携し、平成21年度から地域医療枠制度を導入した。令和6年度も18名の新入生を迎え、これまでに計277名の地域医療枠学生を受け入れ、県内の若手医師確保に貢献している。

本制度では、卒業後10年間、県内の特定病院(公立病院等)で勤務することで、医学部在学中に貸与された修学資金の返還が免除される。平成30年度の入学生からは、4年間以上は将来勤務する時点の保健医療計画に明記される「医師不足地域」の特定病院または「特に不足する診療科」に勤務することが義務づけられた。これにより、地域間および診療科間の医師偏在の是正を図っている。

地域医療枠学生に対する医学教育と支援

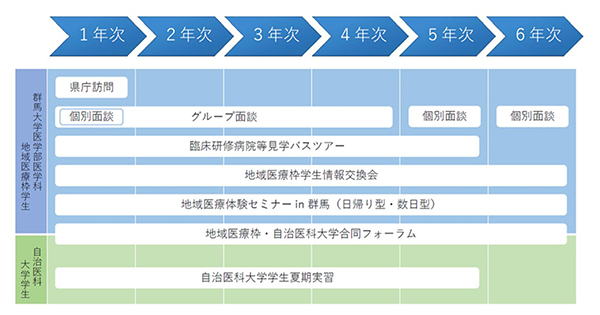

地域医療枠で入学しても、地域医療への情熱を失い離脱する者がごく少数ながら存在し、問題となっている。この問題を解決するため、地域医療枠で入学した学生がその意思を継続できるようにすることが重要である。そこで、地域医療マインドの涵養を目指して「群馬県キャリア形成卒前支援プラン」(図2)を策定し、実施している。

このプランでは、学生が入学するとまず県庁を訪問し、群馬県知事や県関係者と懇談する機会を設けている。また、地域医療研究・教育センターの医師との個別あるいはグループ面談、臨床研修病院等の見学バスツアー、学生情報交換会、地域医療体験セミナーなど、多岐にわたる活動を行っている。さらに、群馬県出身の自治医科大学学生との合同フォーラムも実施し、地域医療に対する理解と意欲を高める機会を提供している。

※上の画像をクリックすると拡大した参考資料をご覧いただく事ができます

卒後医師への医学教育と支援

地域医療支援部門では、卒業後の地域医療枠学生をはじめとした県内の若手医師を対象に「ぐんま地域医療リーダー養成キャリアパス」を作成している。本キャリアパスでは、県内の基幹病院が作成した基本領域の専門研修プログラムを中心に、当該専門医の取得を目指す。さらに、地域医療研究・教育センターの各部門と連携し、出産・育児・介護等で臨床現場を離れた医師の職場復帰支援、EBM検索ツールの無料利用、スキルラボでのシミュレータ教育などを提供している。こうした活動により、若手医師のキャリア形成支援や地域医療を担う医師の県内定着を促進する。

埼玉・群馬の健康と医療を支える未来医療人の育成プロジェクト

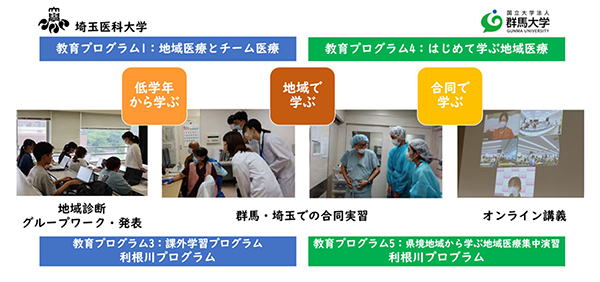

令和4年度文部科学省ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業に選定され、埼玉医科大学、群馬大学、両県ならびに関係機関の協力のもと、「埼玉・群馬の健康と医療を支える未来医療人の育成プロジェクト」が開始された。群馬県と埼玉県は利根川を挟んで隣接しており、より医師不足が深刻な埼玉県北部では群馬県への患者の流出も多いことなど、両県で共通の課題を有していたことが、本プロジェクトの背景にある。

本プロジェクトでは、地域で必要な知識・技能・態度・価値観を共有する将来の地域医療に貢献できる医療人を養成し、医師不足地域の医師の定着を図ることを目的としている。両大学の医学生に対して、地域医療に関する講義や病院実習など、5つの教育プログラムを実施している。本学の担当としては、全学部生(共同教育学部、医学部医学科・保健学科、理工学部、情報学部)が対象となる「はじめて学ぶ地域医療」、医学生対象の「県境地域から学ぶ地域医療集中演習(利根川プログラム)」を企画・実施している(図3)。本プログラムは、地域医療に興味を持つ学生を幅広く受け入れて実施している。

今後にむけて

地域医療研究・教育センターでは、群馬県と連携しながら、若手医師の確保、地域間の医師偏在、診療科間の医師偏在の問題解決に向けた医学教育や支援を実践してきた。従来、地域医療枠学生を中心に行ってきた各種の取組は、より多くの多様な学生が対象となっている。地域医療に対して熱意や知識を持つ学生を育て、群馬県における若手医師の確保、地域間と診療科間の医師偏在解消に取り組んでいきたい。

群馬大学医学部附属病院 地域医療研究・教育センター

https://mec.dept.showa.gunma-u.ac.jp/

「埼玉・群馬の健康と医療を支える未来医療人の育成」事業

https://sgmirai.jp/