今回は島根大学での取り組みについてご紹介します。

文責:医学教育企画室・ポストコロナ事業特命教授 金城 紀与史 特命教授

医学教育企画室室長 宮里 実 教授

医学部長 筒井 正人 教授

はじめに

琉球大学医学部は沖縄県に唯一設置された医学部であり、医学科と保健学科からなる。島嶼環境に由来する地域保健医療の充実や地域特性に根ざした医学・医療の課題解決に努めると共に、アジア・南太平洋地域を中心とする南に開かれた国際性豊かな医学部を目指している。

沖縄県の地域医療構想

沖縄県は1972年の本土復帰以降人口が増加していたが2022年10月の調査で初めて人口減となった。また高齢化率が22.6%程度(2020年国勢調査)と全国水準(28.9%)に比して低いが、2025年には25%、2040年には30.3%に達すると予測されている。高齢化が今後急速に進むが、本島北部や一部の離島では高齢化率がすでに30%を超えている地域もあり、地域や離島ごとに医療に求められるニーズも異なる。高度急性期から在宅医療まで、患者の状態に応じた医療提供体制を整備することが沖縄県地域医療構想(2017年)でうたわれている。

これまでの琉球大学医学部での取り組み

本学では地域で求められる医療を体験するカリキュラムを展開してきた。1年次に外来患者付き添い実習、2年次に高齢者施設見学やハンセン病療養所訪問、3年次には離島地域病院実習を行っている。また、沖縄特色科目として、沖縄の直面する健康医療問題について学生が自発的に学ぶ時間を設けている。4年次秋から始まる臨床実習では、大学病院各診療科のみならず、北米型臨床研修で伝統と実績のある沖縄県立中部病院と緊密に連携して実習を行っている。その他、県内の様々な臨床研修病院や離島診療所などで実習できる機会があり、大学病院での高度医療から市中病院や離島へき地での一般診療や在宅医療の現場など、幅広い場面の医療を学ぶ。コロナ感染症流行で一時中断を余儀なくされた海外(米国、台湾、シンガポール、タイ)の病院実習も再開している。

また、アカデミックマインド涵養を目的にした研究室配属の期間があり、学内に留まらず、沖縄科学技術大学院大学(OIST)を含む国内施設、ハーバード大学、コロラド大学、バルセロナ大学といった海外への派遣も行っている。研究成果は学内で発表し、学会や紙上発表につながるよう教官が支援している。

沖縄県の地域枠制度

沖縄県は医師多数県となっているが、県内の医師や医療機関偏在のため、とくに離島や北部の病院ならびに離島診療所の医師確保は常に難しい状態である。2009年から地域枠制度が導入され、現在1学年17名で受け入れている。うち3名程度北部・離島枠という、地域枠のなかでも医師確保が難しい地域の高校出身者から入学する枠を設けている。地域枠の第1期生が卒後9年目を迎え、ようやく地域枠制度が沖縄県地域医療に本格的貢献が始まったところである。卒業後の義務年限9年間のうち、最初の5年間の初期研修・専門研修を大学病院または県立病院で行う。その後の4年間が離島・へき地勤務となる。小さい離島にある診療所は人口500~1500人の島に、たった一人の医師として赴任する。島の医療を守る役割を果たすことから、子どもから高齢者、内因性疾患から外傷までを含む総合診療能力が求められる。島の人口や年齢構成により、高齢者医療がメインの島、子どもや観光客が多い島など島によって医療の質もバラエティに富む特徴がある。石垣島・宮古島・北部地区の病院は約200~300床の総合病院で、周辺離島を含むそれぞれの地域で専門医療を提供する役割のほか、少ない医師数で救急・外来・入院診療をカバーするため、専門領域外の力量も求められる。沖縄県地域医療支援センターを中心に地域枠出身医師のキャリア形成支援を行っている。

文部科学省「ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業」

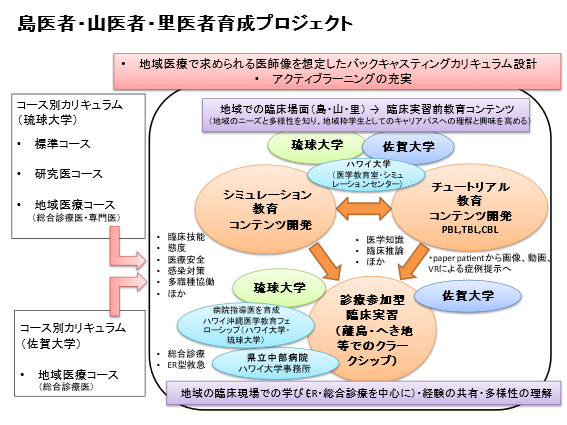

2022年、本学と佐賀大学はポストコロナ事業の拠点として選定された。佐賀大学のPBL、TBL、CBLといったアクティブ・ラーニングの手法、ハワイ大学からPBLやシミュレーション・トレーニングの手法を取り入れ琉球大学での医学教育を向上し、佐賀大学では琉球大学が行ってきた「グローバル・ローカル方式琉大ポリクリ方式」を参考に地域での臨床実習の充実を目指す。地域枠学生を中心に離島へき地で求められる救急・総合診療能力の基礎を卒前に育成するため、低学年から一部別カリキュラムによる教育を行い、おきなわクリニカルシミュレーションを活用したシミュレーション教育を発展させ、臨床実習では長期の離島・北部地区でのクリニカルクラークシップを行う予定である。

医学部生による離島へき地の高校への出前授業・講演会といった高大接続事業、離島で勤務する地域枠出身の先輩医師と学生を結ぶキャリア相談会など、上下のつながりを太くし、教わり教えあう文化「屋根瓦」を醸成したいと考えている。また連携校である佐賀大学の地域枠学生との交流も予定している。

今後の課題

モデルコアカリキュラム令和4年改訂版では「未来の社会や地域を見据え、多様な場や人をつなぎ活躍できる医療人の養成」がうたわれており、科学技術の進歩に伴う知識や技術習得の量が膨大化するなかで、スリム化・デジタル化を行い、教員は何を教えるか(何を教えなくてもよいか)が問われるだろう。AIを代表とする情報技術の飛躍により、医師自身が記憶すべき事項自体が揺らぐ可能性がある。一方で人間同士のコミュニケーションに大きく依存する医療において、シミュレーションを含むスキル演習がますます要求されるであろう。また、様々なキャリアパスを提示するロールモデルとしての教員の役割はデジタル化時代になっても、いささかも後退しない。むしろ知識伝授よりも「医師の仕事のあり方」「学び続け成長しつづけるキャリア」「生き方」を伝えることが重要なのかも知れない。

CBTや実習前OSCE試験の公的化、実習後OSCE試験、医師国家試験など医学生には合格すべき試験は多い。詰め込み教育や試験対策を優先しがちになりがちであるが、若者の自ら学ぶマインドを大切に育て不確かな未来でも地にしっかりと足をつけた医療人たる底力をつけ、昔からウチナンチュが小さい沖縄の地から世界に羽ばたいたように、琉球大学医学部生が卒後、地域医療、研究、教育など多彩なキャリアパスで輝くよう大学全体で取り組んでいきたい。

ハワイ大学医学部Kasuya先生、Oomori先生によるPBLワークショップで活発に議論する琉球大学医学部生

夏季休暇中の「病歴・身体所見サマーキャンプ」