今回は弘前大学での取り組みについてご紹介します。

文責:弘前大学大学院医学研究科医学教育学講座 鬼島 宏 教授

弘前大学大学院医学研究科医学教育学講座 野村 理 助教

弘前大学の歴史と医学教育

弘前大学医学部は、1944年(昭和19年)の青森医学専門学校が前身であり、東北地方では東北大学医学部に次いで二番目に設立された医学部である。弘前大学は「世界に発信し、地域と共に創造する」を基本方針とし、青森県を中心に、秋田県北部、北海道南部も含めた地域医療を支えるとともに、地域に根差した教育および医学教育を行ってきた。研究においては地域医療に根差した研究を中心に添え、健康未来イノベーションセンターを中心に「岩木健康増進プロジェクト」を推進し、得られたビッグデータを解析することで、青森県の短命県返上に向けて認知症、がん、生活習慣病などの早期発見並びに予防方法の研究がなされている。

本学の医学教育の特色は、地域枠学生数と地域医療教育である。現在、一般選抜青森県定着枠、総合型選抜Ⅱ青森県内枠、総合型選抜Ⅱ 北海道・東北枠からなる計62名の学生が地域枠学生として本学に入学しており、従来から医師不足に悩まされてきた青森県唯一の医学部である本学の卒前医学教育の質向上が将来的な安定した地域医療供給体制に貢献すると考えている。国際基準の認証評価に対応するため、平成31年、卒業時に修得しておくべ能力(アウトカム)として卒業時コンピテンス (10領域)及び卒業時コンピテンシー(66項目)を規定し、カリキュラムマップによりそれぞれの授業科目の関連性を可視化することで学生と教員との共通認識を形成し、効果的な学習及び教育が可能となるカリキュラムを構築している。

地域医療に関連した授業科目が各学年に設定されており、地域医療入門(2年次)、社会医学実習(3年次)、へき地医療実習(6年次)などが代表的な授業である。地域医療入門の授業では、青森県の保健医療システムや疾病構造、地域における災害医療、自殺対策、国際医療について学び、将来医師として取り組むべき地域医療の課題と対策について能動的に学修している。社会医学実習では、前述の本学を代表する大規模な地域健診研究事業「岩木健康増進プロジェクト」に医学生が参加し、住民と接しながら地域保健活動の実際を学んでいる。6年次のクリニカルクラークシップIIでは、4週間のへき地医療実習が義務付けられ、定められたへき地医療実習病院の内から一つを選んで実習する形式をとっている。

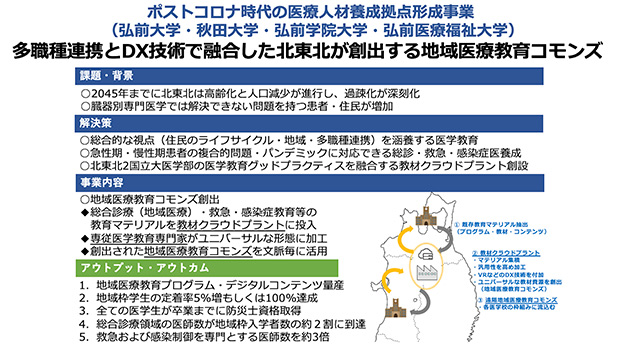

ポストコロナ時代の医療人材養成 拠点形成事業

令和4年度には本学は、文部科学省が公募した大学教育再生戦略推進費「ポストコロナ時代の医療人材養成 拠点形成事業」の全国11拠点のうち一つに、北海道東北地方から唯一選定された。本学の事業は「多職種連携とDX技術で融合した北東北が創出する地域医療教育コモ ンズ」と題し、本学医学部、秋田大学医学部で拠点を形成し、これに加えて弘前市内の医療系学部を有する弘前学院大学及び弘前医療福祉大学を協力校としているのが特徴である。4校が連携し、多職種連携教育を基盤とした総合的に患者・地域住民を診る資質・能力を持つ医療者教育により持続 可能な地域医療共同体を北東北に構築することを目的としている。秋田大学とは医学教育に特化した連携により、デジタルオンデマンド教材を開発し、将来的には両校での共有を計画している。また、5年生を対象とした遠隔シミュレーション教育のトライアルも開始している。

本学内での本事業のキックオフとして医学部保健学科との連携を強化し、従来から医学科1年生に実施していた早期医療体験実習を、令和5年度から保健学科看護学専攻の学生と合同で実施することを開始し、医学生と看護学生が少人数チームとなり病棟実習を実施している。また、4年次には医学科の全学生と保健学科看護学生有志学生とによる医療安全チームビルドワークショップ、さらには医療系多職種連携合同演習と称し、本学と医学科と保健学科の学生に加えて、弘前学院大学及び弘前医療福祉大学の有志学生による小グループワークシップなどを実践している。

本事業では早期からの地域防災・災害医療教育の実装のために、令和4年度に設置された災害・被ばく医療教育センターを中心とし教養教育に防災科学・災害医学等で構成される防災教育プログラムを構築し、本年の医学科1年次全学生が履修している。このプログラムの特徴は履修により「防災士」の受験資格が得られることにあり、5・6年次の青森県各地でクリニカルクラークシップ実習をした際に「防災」という観点で地域を捉え、地域防災のリーダーシップ教育の基盤形成の意義も備えている。

本学は、これまで注力してきた地域医療教育の実践経験を基盤に新規事業により得られた新たなリソース、アイデア、繋がりを活かし、さまざまな垣根を柔軟に通り抜け、青森県の3大学さらには秋田大学とともに、地域医療教育実践共同体を形成して行きたいと考えている。

関連リンク

・弘前大学医学部医学科卒業時コンピテンシー

https://www.med.hirosaki-u.ac.jp/web/img/pdf/curriculum/competency.pdf

・弘前大学医学部医学科各学年のアウトカム

https://www.med.hirosaki-u.ac.jp/web/img/pdf/curriculum/outcome2019.pdf

・弘前大学医学部医学科カリキュラムマップ

https://www.med.hirosaki-u.ac.jp/web/img/pdf/curriculum/curriculum_map.pdf

・文部科学省「ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業」―多職種連携とDX技術で融合した北東北が創出する地域医療教育コモンズ―弘前大学大学院医学研究科附属地域基盤型医療人材育成センターホームページ

https://www.cchpe-hirosaki-u.jp/system

・秋田大学大学院医学系研究科先進デジタル医学・医療教育学講座

https://digital-medical-education.med.akita-u.ac.jp