今回は旭川医科大学での取り組みについてご紹介します。

文責:旭川医科大学地域共生医育統合センター 牧野 雄一 教授

旭川医科大学 西川 祐司 学長

旭川医科大学は1973年11月に設立され、地域医療を通じ、医療・福祉の向上に貢献することを目指して、多くの医療者を育成するとともに、本学病院は高度医療、先進医療を担う中核病院として北海道、特に道北・道東地域の医療・福祉を支えている。実際、これまで本学は、北海道地域医療支援センターとの協働による地域への医師派遣、全国に先駆けて創設した本学独自の地域枠入試制度等による地元定着率の高い医療者の育成などに積極的に取り組んできた。しかし、広大な北海道においては、人口密度が低く、公共交通を含む社会資本が十分でないために医師を確保できていない地域が多数存在しており、医療・福祉の均霑化の道のりはまだはるかに遠いのが現状である。少子・高齢化が急激に進行する社会情勢とこれに伴う疾病構造の変化の中において、いかに地域住民の健康を守り、最良、最高の医療を持続的に提供していくかは、我が国の将来にとってもきわめて重要な課題である。本学は本年11月に開学50周年を迎えるが、あらためて創設時の原点を見つめ直し、大学全体として地域医療の充実により積極的に取り組む体制を構築するための準備を進めている。改革はまだ端緒についたばかりであるが、5年後を目処に実現を目指したい。

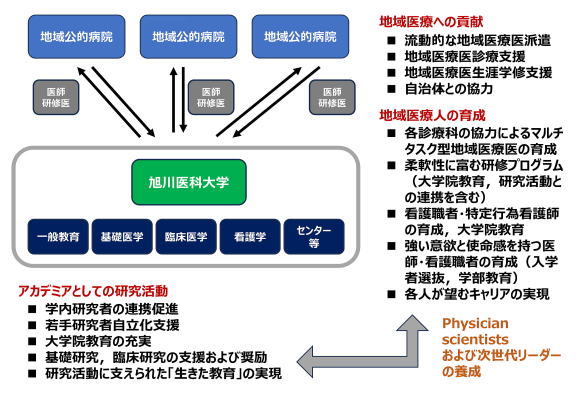

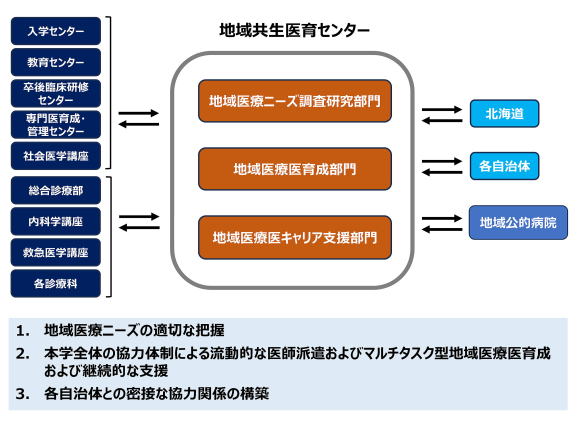

我々は日本の最北に位置する医療の最後の砦として、北海道や各自治体と協力しながら地域のニーズを正確に把握し、医師を適正に配置する責任がある。しかし、地域医療の均霑化とレベル向上を同時に実現させていくためには、地域医療を担う医師それぞれが、自身の望む高いレベルのキャリア形成を実現できるような教育および支援体制を構築する必要があると考えられる。我々の計画の概要は以下の通りである。本学では、入学者選抜に始まり、学部学生教育、卒後臨床研修、専門医研修に至る医師養成課程の一貫性を強化する部署として「地域共生医育統合センター」を2019年4月に設立したが、今回、このセンターを抜本的に改組・強化し、地域のニーズを把握し、配置医師の数や専門領域バランスの適正化を考慮し、医師養成課程を継続的に改良していく部門として位置付ける。この新しい「地域共生医育センター」を中心として、特に「マルチタスク型地域医療医」の育成を目指していく。地域の中核病院またはハブになる医療施設に地域医療医を適切に配置し、大学との密接な連携の下に流動的な派遣を実行することで、医師および医学研究者としてのレベル向上と自ら希望するキャリアパスの実現を目指す。そのため、「地域共生医育センター」には地域医療ニーズ調査研究部門、地域医療医育成部門、地域医療医キャリア支援部門を置き、既存の入学センター、教育センター、卒後臨床研修センター、専門医育成/管理センター、健康科学講座および総合診療部、内科、救急を初めとする各診療科と協同するとともに北海道や各自治体および地域医療医を派遣する公的病院との密接な連携を図る(図1)。

「マルチタスク型地域医療医」は我々の造語であるが、地域医療のニーズを十分に理解し、幅広く対応できる医師を意味している。マルチタスクには病院総合診療のみならず、家庭医療・在宅医療、離島僻地医療、救急災害医療など広い範囲の能力を含んでいる。我々は、北海道の地域特性に適合したマルチタスク型地域医療医教育プログラムを、総合診療等に係る学会、専門研修プログラム、研修施設等の横断的連携により策定し、実施していく。この教育プログラムは、現在再編中で大講座化を進めている内科学講座を基盤とし、総合診療部、救急医学講座、外科学講座、その他の臨床各講座との協力をもとに、本学独自のものとして作り上げる。また、本事業による地域医療医育成は、本学が自ら自治体と緊密に連携し、幅広いニーズ調査を行い、各ニーズに応える医師像をアウトカムに設定して実践するものである。これは従来の医師養成に不足していた観点であると思われ、地域毎に異なる課題を抽出し、その解決策を考察していくことは、北海道に限らず全国の類似他地域の課題解決のロールモデルとして有用であると考えられる。本学全体のプロジェクトとして、地域医療課題の調査・発掘・継続的改良を目指す学術研究を先導していきたい。

地域医療を持続的に支えていくためには、地域医療医に対する継続的な支援体制および流動的な地域医療医派遣体制を確立することが欠かせない。「マルチタスク型地域医療医」を育成するとともに、大学として継続的な支援を行っていく。本学が以前より力を入れてきた遠隔医療をさらに発展させ、地域で勤務する医師のリカレント教育(職場復帰のための教育)・リスキリング(新たな専門性獲得やジェネラリスト化のための研修)を含む生涯学習を支援するとともに、地域医療医の診療支援(専門医コンサルテーションや遠隔診療支援など)を充実させていく。また、地域医療医を特定地域に長期間固定するのではなく、一定期間の地域勤務後に、希望に応じて大学に復帰することを可能にし、それぞれが望むキャリア形成を実現できるような体制を整える。

本学では独自の地域枠入試を導入し、初年次から行っている早期体験実習などの効果もあり、学生の地域医療に対する関心は高く、地域定着率も良好である。しかし、受験人口の減少傾向を鑑みると、入学者選抜をさらに工夫し、優秀で意欲的な人材を獲得する努力を続ける必要がある。同時に、今後は入学後の学部教育による学生の能力開発がより重要になっていくと考えられ、教育カリキュラムと教育内容を不断に改善していくとともに、魅力あるキャリア形成の可能性について十分に説明し、学生のモチベーションを高めていきたい。地域枠、一般枠などの入試区分に関わらず、学生が「マルチタスク型地域医療医」の意義を理解し、地域医療への貢献が自らの生きがいに直結するようになるのが理想的である。そして、多くの初期研修医や後期研修医が自分自身の専門領域に加え、マルチタスクを身につけた上で地域医療に貢献し、地域で働くことで初めて得られる貴重で豊かな経験を積み上げて行くことを期待したい。

地域医療を持続可能にするためには、地域医療の実践と医師のキャリア形成実現を両立させることが重要であると考えられる。地域医療医が地域から大学に復帰した後、新たな臨床的スキルを身に付けるための研鑽ができるようなサポート体制を整備する必要がある。また、地域医療を通して得られた臨床的課題を解決するための臨床研究に取り組むことを奨励し、大学として支援することも重要である。さらに、基礎研究を志向する地域医療医を基礎講座などが大学院生や研究生として受け入れ、指導する体制を作る。そのためには学内の基礎および臨床の研究室の密接な連携を進め、大学全体で研究活動を奨励していくことが重要である。初期臨床研修プログラムにおいてもできるだけ自由度を高め、早い段階から研修医が自身のキャリア形成を見据えた研修や研究活動ができるようにしていく。

大学はアカデミアであり、その魅力はやはり自発的で自由な研究活動に見出されるべきである。医科大学においては、研究力があって初めて高度医療、先進医療が可能となり、優れた先端的な基礎研究、臨床研究を遂行し、医学の進歩に貢献することができる。本学においては地域医療への積極的な取り組みが研究活動と両立できること、そしてこれが有為な医師、看護職者の育成につながることを実証していきたい(図2)。