今回は秋田大学での取り組みについてご紹介します。

文責:秋田大学大学院医学系研究科 医学教育学講座 長谷川 仁志 教授

はじめに

本学医学部は、県内の医療体制を構築していくために1970年に設立された。当初から医療充実のために教育を重視する方針に沿って改革が進められ、学外関連医療機関での臨床実習(1976年)、6年次地域包括ケア実習(1996年)、16ステーションの卒業時PCC-OSCE(2001年~)、1年次医療面接(日本語・英語)OSCE(2011年~)、オンラインによるシミュレーション教育のオープン化(2020年~)を開始するなど、卒後臨床研修や各分野専門研修の連携先となる県内2次医療圏の関連医療機関の指導医とともに新しい教育を取り入れてきた。

本稿では、本県の実情に沿って地域医療構想を実現していくために、行政、大学医学部、関連医療機関の連携ですすめられてきている本学の医学教育に関するこれまでの取り組みについてと、医学教育のデジタル化を学内・外で推進して県内一体化した卒前・卒後~生涯教育を向上していくべきこれからの展開について、国土の7割を占める地方都市の視点で、9つの観点から述べる。

1.新専門医制度の動向が鍵となる

全国的に医師不足問題を加速したとされる2004年の卒後臨床研修制度開始後から、本県でも多くの分野で困難な状況が続いていたが、2018年からの新専門医制度により大学各分野への専攻医の流れが戻ってきていることに期待をつないでいる。各都道府県における正確な各分野の専攻医数が把握できるようになり、この新専門医制度の動向や解析が全国の地域医療の鍵となる。

近年、本学では毎年約45~50名前後(うち地域枠24名)が、各専門分野の新たな専攻医となり、関連医療機関と連携して研修を積むことで地域医療に寄与してきた。しかし、基本領域の診療科に加えて、内科と外科サブスペシャルティー診療科を合わせると全体で約30の専門分野があり、毎年約45~50名の専攻医総数を平均すれば、秋田県全体で各専門分野につき年1~2名未満程度の増員でしかない。本県は、本学から隣県の大学医学部まで広大な2次医療圏をいくつも挟んで約110~140㎞という環境にあり、各2次医療圏で不足している専門分野も多い状況にあることから、今後、地域医療構想を実現して安定的に維持するためには、これまで以上に本県の実情に沿って検討していくことが重要である。

2.地域医療教育関連講座ネットワークにより各都道府県の実情にあった対策の必要性が認識された

2004年からの卒後臨床研修制度による大学の医師派遣機能低下により、地域医療の状況が急速に悪化した。その緊急対応のために、2008年前後に各都道府県の地域医療の課題を把握して教育の視点で推進するための地域医療(寄附)講座が全国的につくられ、本学では、県からの寄附講座として総合地域医療推進学講座が開設された。これら全国の関連講座が連携して全国地域医療教育協議会(http://square.umin.ac.jp/j-come/)が構築されるとともに、都道府県横断的な議論が現場感覚で進んだ。これにより地域医療の課題は、人口当たりの(各分野)医師数に加えて、大学医学部間の距離、2次医療圏の面積や各分野の医療状況、周囲の県の医療状況などにより、全く一律ではないことが明確となり、各県の実情にあった細やかな対策を検討する必要性が認識されてきた。

3.本県の地域医療構想と医療のニーズ

秋田県地域医療構想(https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/16036)では、8つの2次医療圏の各種医療状況と将来の人口動態等について解析され、今後の方向性が示されている。

各分野専門医の密度が高く連携がとりやすい大都市と違い、本県では広大な2次医療圏の最後の砦として高度急性期機能病床や急性期機能病床を持つ中核病院における各分野専門医の充実が最優先課題となっている。ここは、各分野の専門研修の県内連携を充実することにより、多くの専攻医に本学の各専門プログラムを選択してもらう体制づくりに直接つながるところであり、本県の医療にとって生命線である。

また、東京都の5.3倍の面積がある本県では、2040年には人口が現在の96万人から70万人へと減少するが、65歳以上人口が40~50%へとさらに高齢化が進むことにより、複数の疾患をもつ高齢者の増加、核家族化による老々介護など様々な課題が生じてくる。これに対応する地域包括ケア向上のためにニーズが増す総合診療専門医や総合的な診療能力を持つ医師の充実も重要課題となっている。

地域医療構想では、2次医療圏の医療機関がバランスよく病院機能の連携体制を組み、各種診療体制を構築することが計画されている。各分野の専門医も総合診療専門医も不足している本県では、次項に述べる医師の役割の変化(=キャリア転換)の国情も考慮してバランスよく改善していくことがポイントになる。

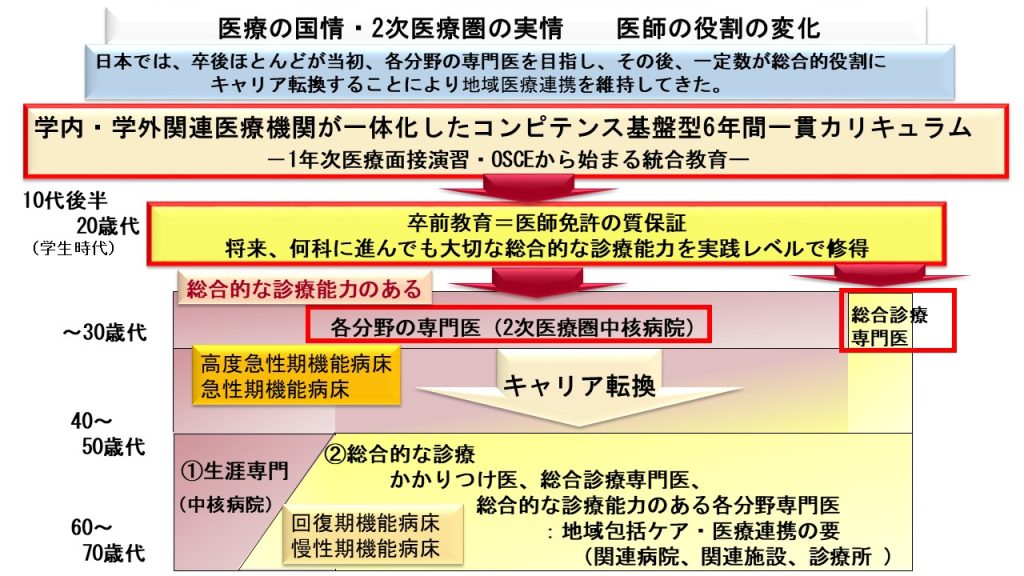

4.本県の実情に沿って地域医療構想を考える上で重要な医師の役割の変化

これまでの図1に示す国情や本県の実情から、本県の医療を維持していくには、総合的な診療能力のある各分野専門医と総合診療専門医の両方を充実する方向性で進めていく必要がある。いずれの基盤としても重要になってくるのは、すべての医師が基本となる総合的な診療能力を修得していることであり、まさに医師免許の質を保証する卒前医学教育のモデルコアカリキュラムの目標を達成することが重要となる。

ニーズが高まってきている総合診療専門医の充実のためには、近年の国による様々な公募企画の方向性が示しているように、総合診療を専門とする講座や部門の設置が重要と考えられてきている。本学では、総合診療・検査診断学講座(https://www.med.akita-u.ac.jp/~gimclm/index.html)と総合診療医センター(https://www.hos.akita-u.ac.jp/gpcenter/)が県内・外のネットワークを構築し、将来に向けた体制づくりがはじまっている。

これまで日本では卒後ほとんどが、当初、各分野の専門医を目指し、その後、一定数が総合的な診療を担う医師にキャリア転換することにより地域医療連携を維持してきた。各分野の専門医と総合診療専門医の両者が不足している本県において、地域医療構想で必要な病床機能(高度急性期・急性期~回復期・慢性期病床)を維持していくには、県内一体化して両者を育成する基盤となる卒前教育を重視する必要がある。

5.総合的な診療能力ある各分野専門医と総合診療専門医を育成する基盤となる県内一体化したコンピテンス基盤型6年間一貫教育

述べてきたように、本県の地域医療構想を実現するには、総合的な診療能力ある各分野専門医と総合診療専門医の両者が必須である。そのためには、卒前教育の目標であるすべての卒業生に何科の医師になるにも必要な総合的な診療能力を修得することをアウトカムとして、学内・外の指導者が一体化した6年間一貫教育を充実し、シームレスに卒後臨床研修と各分野専門研修へとつなげることが重要になる。

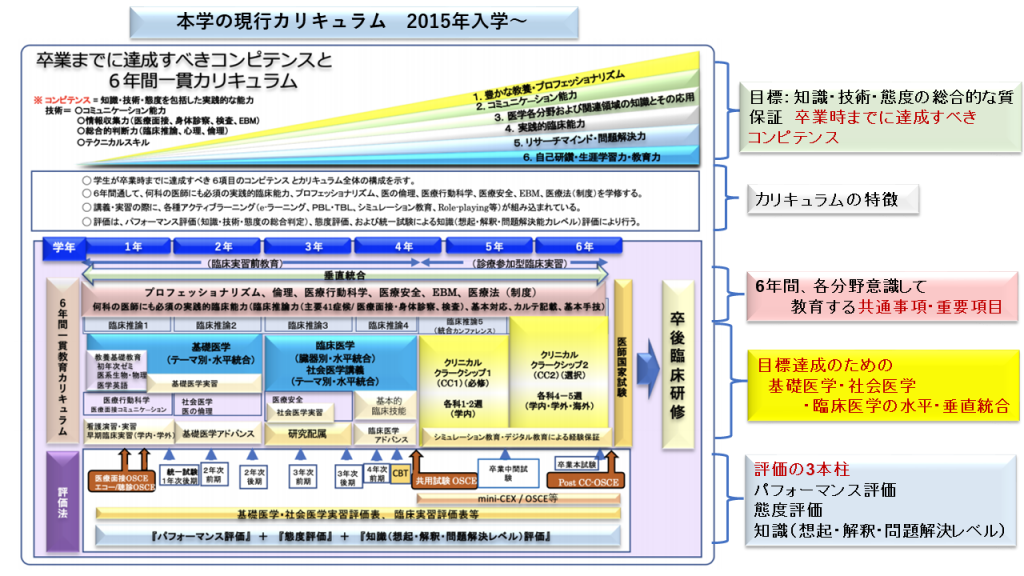

本学では、6 年間通じて実践保証すべきコンピテンス・コンピテンシーと各分野6年間通じて学ぶ共通事項について、カリキュラムマップ(図2)および各科目のシラバスに明記(https://www.med.akita-u.ac.jp/syllabus/med/2022/bookpdf/foreword_2022.pdf)し、入学直後からすべての教員と学生が強く意識して学ぶことを目指している。

目標達成のために、入学直後の1年次からの意識づけは最も重要である。1年次通年の初年次ゼミ~医療行動科学(計約80コマ)では、主要症候である胸痛・腹痛を訴える患者への医療面接、臨床推論の講義・ロールプレイ演習の過程で、これから学ぶ基礎医学、社会医学、医療行動科学、臨床医学の重要ポイントを学修する。これにより、学生自身も水平・垂直統合した学びを6年間心がけるよう入学時から動機づけている。7月、12月にはパフォーマンス評価として日本語・英語での医療面接OSCE等を導入し、1年次から評価の3本柱(パフォーマンス評価、態度評価、知識評価(想起・解釈・問題解決レベル)を体感することで、その後の学修における意識づけを図っている。1年次の早期地域医療実習では、高学年での臨床実習や卒後臨床研修、専門研修で連携している関連医療機関の指導医から学ぶ機会を重視している。(本学のカリキュラム内容とその自己評価の詳細:https://www.med.akita-u.ac.jp/info/file/medicine_evaluation_r3_1.pdf)

卒業時の教育目標を達成するために学生・教員・学内外の各分野指導者が、6年間、意識して教育する共通事項や評価の3本柱など、カリキュラムの全体像を共通認識するためのマップとなっている。

6.実践力の質を保証するシミュレーション教育の重要性

総合的な診療能力を修得するため、そして質の高いチーム医療を展開するために症候・症例ベースで経験保証するシミュレーション教育が重要になってくる。本学では、4年次共用試験機構OSCE義務化前の2000年頃から、臨床技能演習に利用される機会が増えてきた。その後、卒前・卒後教育の充実は県内医療を維持し向上するための必要条件と考えられ、秋田県(地域医療再生基金)と共同して2012年に3階建て1200㎡のシミュレーション教育センター(https://www.hos.akita-u.ac.jp/sim/)が開設された。その後、入学前教育、初年次教育~各科臨床技能演習、臨床実習、卒後臨床研修、専門研修、さらに生涯教育としてのチーム医療研修や多職種連携教育と学内のみならず県内医療機関医師・医療者に活用されてきている。

卒前教育においては、1年次2学期は、今後学ぶ解剖学における臨床ポイントを意識しながら、卒後臨床研修で重要な心エコー・腹部エコーの正常画像を描出する演習とそのOSCEが実施されている。4年次前期の基本的臨床技能演習では、診療参加型臨床実習や卒業時PCC-OSCEに向けて多くの診療科においてシミュレーターを使った演習が行われる。臨床実習中には、約11の診療科で、総合的な診療能力に関わる必修症例の経験保証のためにシミュレーション教育が取り入れられている。

県内医療充実のために、シミュレーション教育のオンライン配信など、次項で述べるデジタル教育とハイブリッドすることにより対象を広げるなど、次世代に向けたシミュレーション教育の県内オープン化を計画している(第4回医学教育サイバーシンポジム:https://vimeo.com/437425837)。

7.医学・医療教育デジタル化推進による学内・県内一体化したこれからの教育展開

広大な秋田県の将来の医療のために、大学医学部と関連医療機関が一体となって教育を進めていくために今後重要と考えられるのが、デジタル教育の充実である。多数の教材や情報に24時間アクセス可能となって、多忙な医師が場所や時間を選ばずに学ぶことができること、教材の充実により卒前教育から生涯教育まで医師の生涯にわたる各ステージの教育に活用できること、臨床現場におけるオンライン指導に活用できること、評価のデジタル化によって様々な質保証や単位化が容易になることなどメリットは多い。

今回、デジタル化に関して、ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業(https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/iryou/2022001_00001.htm)を、弘前大学と連携して進めている。本学では、先進デジタル医学・医療教育学講座、デジタル医学・医療教育推進センターの開設によるデジタル化の推進が始まっている。同センターは、学内・県内医療機関の指導者、医学教育学講座(http://akita-med-edu.com/)、総合診療検査診断学講座(https://www.med.akita-u.ac.jp/~gimclm/index.html)、総合臨床教育研修センター(https://www.hos.akita-u.ac.jp/departmentlist/cmet/)、あきた医師総合支援センター(https://akitamd-support.com/)と連携して、講義・演習・実習・評価における各種デジタル教育を推進することにより、学生にとっても学内・外の指導者にとっても効果的な医学教育を卒前・卒後~生涯教育まで展開することが期待されている。

8.ニーズが高まるオンライン診療を教育に生かす

将来に向けてニーズが高まるオンライン診療とそれを活用した教育も広大な2次医療圏を持つ本県の地域医療構想の実現や充実に重要になってくる。本学では、これまでの放射線診断、病理診断における遠隔診断システムに加えて、2021年5月より遠隔心臓エコー検査システムが運用されている。

現在は、附属病院から約100km離れた関連医療機関と本学循環器内科との間で遠隔心エコーが実施されている。これはリアルタイムに心エコー検査中の画像を共有し、本学の超音波専門医が助言・診断補助を行うことによって、超音波専門医不在地域の専門診療と教育の格差をなくすために始められた試みである。今後、他の2次医療圏にも展開することが予定されており、デジタル技術を活用した専門診療および卒前・卒後教育の均てん化により地域医療構想に寄与することが期待されている。

9.本県における地域枠制度

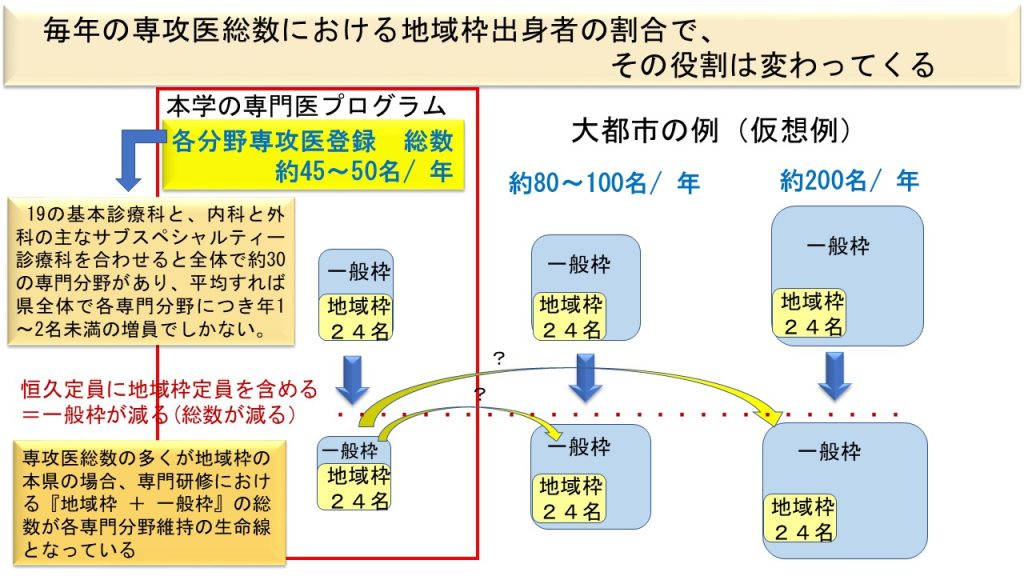

先に述べたように本学の毎年の各分野専攻医総数は約45~50名前後(うち地域枠24名)であるが、19の基本診療科と、内科と外科サブスペシャルティー診療科を合わせると全体で約30の専門分野があり、平均すれば県全体で各専門分野につき年1~2名未満の増員でしかない。

各都道府県における地域枠の役割は、各県の医療状況とニーズと、毎年の県内専攻医数における地域枠出身者数の割合で変わってくる。図3の赤枠にしめすように、本県の地域枠出身の専攻医(年24名)は、毎年の学内の各科専攻医総数45名~50名の半数を占める。図3の右側に示すように、例えば、毎年、各分野の新規専攻医総数が100名以上あるうちの地域枠24名というような大都市の状況と違い、本県では、地域枠と一般枠専攻医の総数を増やし、県内医療機関の各分野と連携した専門研修を充実することが緊急の課題であり最優先となってきた。

このような背景で、本学では地域枠と一般枠の学生を区別せずに、すべての学生に医学教育モデルコアカリキュラムの目標である総合的な診療能力修得を目標に、学内・外の関連医療機関が一体化した6年間一貫統合カリキュラムを実施し、卒前・卒後シームレスな展開を推進している。今後、恒久定員内に地域枠を含める段階になれば、一般枠が減ることで県内における各分野専攻医の総数が減ることが危惧されている。

おわりに

本県の実情に沿った地域医療構想の実現に向けて、本学の医学教育に関するこれまでの各種取り組みや課題、これから期待される展開について、地方都市の視点から9つの観点で述べてきた。まだまだ課題は多いが、全国ネットワークによる検討が進められ各都道府県の事情がかなり違うことがわかってきたこと、新専門医制度が始まり各分野専攻医数の動向が明確になってきたことなど、不明な点が多く混乱していた10年以上前に比べれば、各種情報の精度や行政との連携が向上してきており、以前よりは方向性が検討しやすくなってきている。新型コロナ感染対応による学生や研修医とのコミュニケーション低下の影響が地方都市で大きくなることが危惧されているが、今後は、述べてきたこれまでの取り組みを生かすとともに、さらに次世代で必須となってくる各種デジタル教育を推進することで、より効果的に教育を展開し、行政、大学医学部、関連医療機関が連携した取り組みを発展させていく必要性が高いと考えられる。