文責:佐賀大学医学部附属病院 医師育成・定着支援センター 江村 正 センター長

【佐賀県の地域医療構想及び医師確保計画】

佐賀県は医療機関数、病床数などの医療資源が全国平均を上回り、基幹病院も分散配置されている。比較的恵まれた環境であると言えるが、逆にアクセスの良さが裏目に出て、救急の負担が基幹病院に集中している傾向にある。今後の人口動態を考慮すると高度急性期機能の需要増加に対処するための医師と総合的な診療能力を有する医師の育成が佐賀県に求められている。

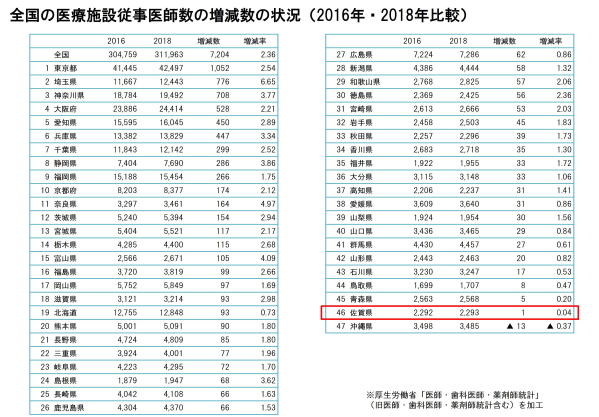

医師数においては現時点で佐賀県は「医師多数都道府県」の水準にある。しかし2018年の医師・歯科医師・薬剤師統計において県内で勤務している医師数が2年間でわずか1名の増加にとどまり、全国ワースト2位であることが判明した(表1)。若年層の医師が減少傾向にあり勤務医・開業医ともに高齢化していることがわかり、近い将来の佐賀県の医師不足が懸念されることとなった

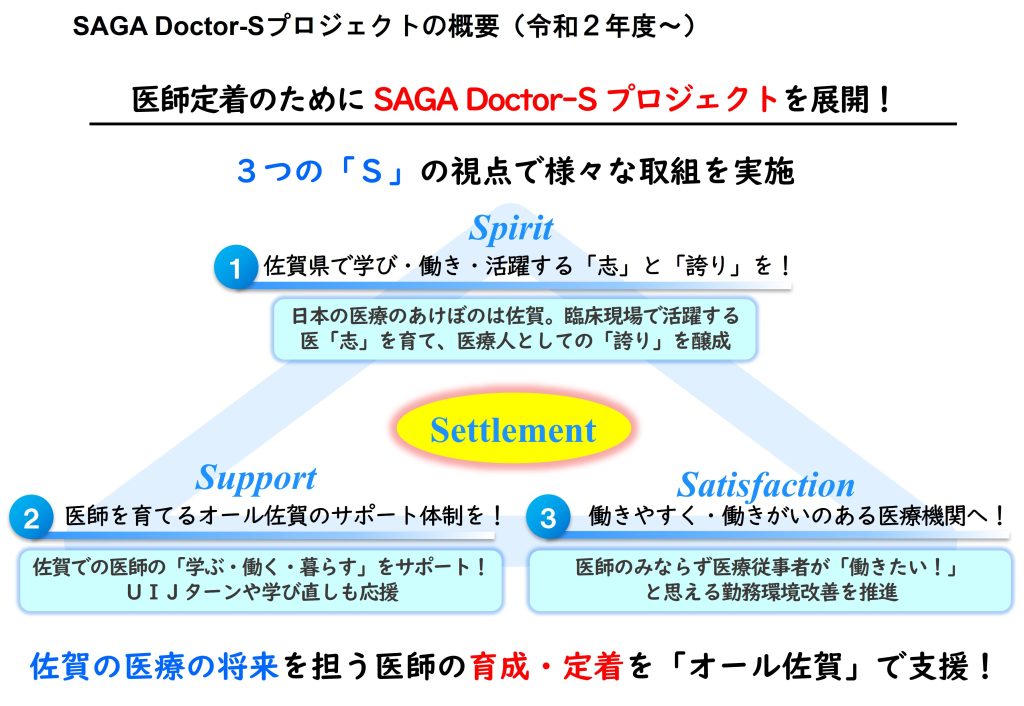

そこで佐賀県としては、従来の施策である医師修学資金貸与事業の継続、医学部臨時定員の見直しなどに加えて、2020年度より医師の育成・定着促進事業としてSAGA Doctor-Sプロジェクトを開始した(図1)。Settlement(定着)を中心に据え、Spirit(志)、Support(支援)、Satisfaction(満足)の3つのSの視点から実施可能な取組を順次実施することになった。

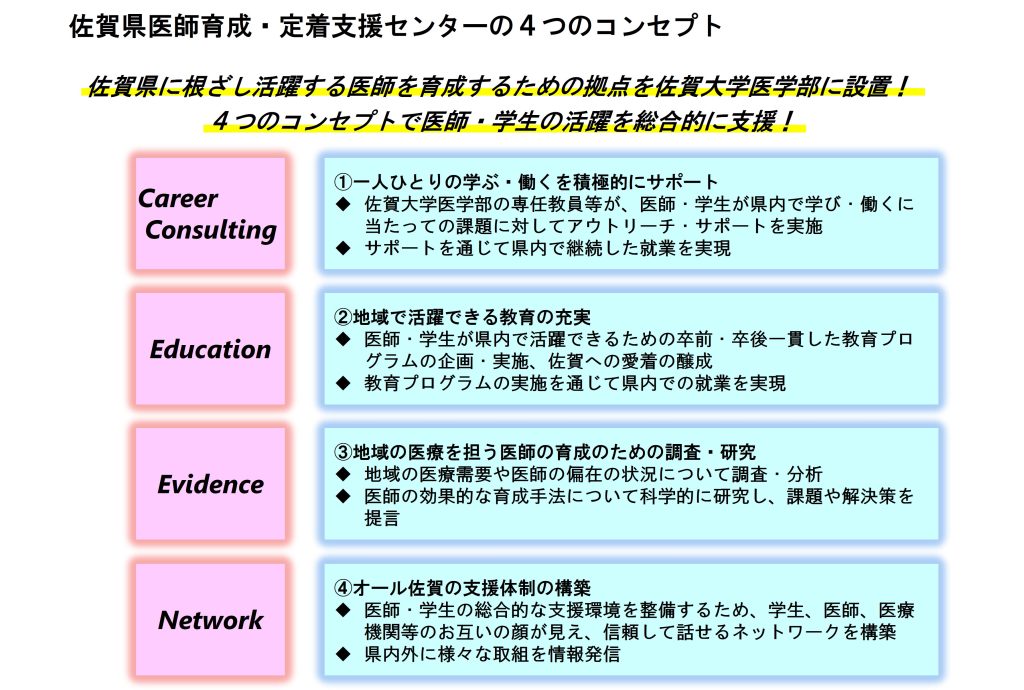

そのプロジェクトの一環として、2021年度より佐賀大学医学部附属病院に佐賀県の委託講座である「医師育成・定着支援センター」(以下、当センター)を設置することになり、特任教授1名、特任助教1名が配置された。当センターのコンセプトとして、Career consulting(キャリア形成支援)、Education(卒前・卒後・生涯教育)、Evidence(医師需給に関する科学的なデータ収集)、Network(ネットワーク作り)の4つが示された(図2)。当センターには医療法に基づく県の地域医療支援事務の一部が委託されキャリア形成プログラムの策定等にも関わることになる。センター長は「佐賀県地域医療対策協議会」に委員として、地域医療構想調整会議にはオブザーバーとして参加し、第8次保健医療計画の策定にも関与が求められている。

【地域枠学生への教育】

当センターでは地域医療に貢献する意欲のある優秀な地元学生を獲得する目的で、高校を訪問して佐賀大学のアドミッション・ポリシーの周知を図っている。医学生に対してはキャリア形成に関する個別面談を行いセミナー等も開催している。

現在、地域枠入学生に対する「地域枠入学生特別プログラム」として、1年次に「佐賀県内基幹病院・中核病院実習」が行われているが、それ以外に大学の枠を超えた取り組みとして「自治医科大学・佐賀大学・長崎大学合同夏期実習」を行っている。元々、自治医科大学の医学生が夏期に県内で行なっていた実習に、佐賀大学の佐賀県推薦入学生と長崎大学の佐賀県枠学生を加えて行ってきた。地域医療に従事する医師の役割や責任についての認識を深める目的で、離島や山間部の診療所や中核病院の見学、地域での健康講話の実施などを行なっている。異なる大学の学生が参加することでお互いの刺激になっている。また将来佐賀県の地域医療を担う者同士の交流ということで、人間関係作りにも非常に役立っている。

【今後の課題】

佐賀県の地域枠に相当する学生はこれら3大学に所属しているが1学年30名に届かず佐賀県の医療を担っていく数として十分とは言えない。全国的に研修医は都市圏に集中しており佐賀に都会から臨床研修医がどんどん集まってくるようにするのは、教育のことだけでは解決せず大変難しいと考えている。他県から縁が有って佐賀大学に学んだ学生が一人でも多く定着するようにまず卒前教育をより充実させるしかない。そのためには佐賀大学に入学したすべての医学生を“地域枠”の学生と考え、地域全体で育てていく必要がある。今までも県内の診療施設の協力を得ながら、入学早期からの体験(見学や実習)を行なっているが、今後も佐賀県医師会、佐賀県内の同窓生などとも協力し、地域医療により関心を持つことのできるような教育企画を実施していくことが必要と考えている。

佐賀県の医師確保と、いわゆる医局の入局者を増やすことはは切っても切り離せない関係にある。そう考えると、佐賀県の医師確保のキーパーソンは大学の中堅クラスの指導医と言える。今の指導医は、働き方改革、子育て医師支援、多様な価値観を持つ医師への対応など、従来の知識や経験では対応の難しい課題に直面している。診療・研究・教育を従来通り一生懸命やっていても、なかなか入局者増加につながっていない現状がある。医局長クラスの中堅指導医には意識改革とマネジメント能力が求められていると考え、当センターから今の学生の指向や価値観などについて指導医に情報発信をしている。また県内の中堅医師を対象としたマネジメントのスキルアップ研修も近々実施予定である。

取り組みに関するHP:作成中