今回は滋賀医科大学での取り組みについてご紹介します。

文責:滋賀医科大学医学・看護学教育センター 向所 賢一 教授

「地域医療構想を踏まえたこれからの医学教育」(第3シリーズ)

滋賀医科大学は、「地域に支えられ、地域に貢献し、世界に羽ばたく大学として、医学・看護学の発展と人類の健康増進に寄与すること」を理念としています。本学ではこれまで、行政機関、地域で活躍しておられる医師や看護師さらに地域の方々のご協力を得ながら、地域医療教育を実施してまいりました。滋賀県地域医療構想を踏まえ、現在実践している本学の地域医療教育について説明させていただきます。

滋賀県の地域医療構想と滋賀医科大学の役割

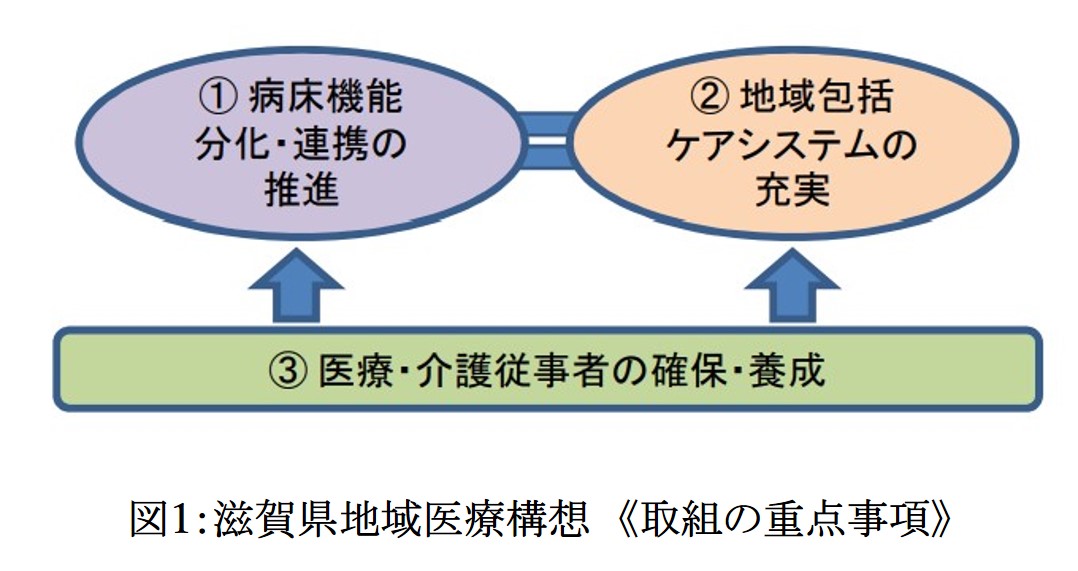

平成28年3月に策定された滋賀県地域医療構想における目指す姿と実現に向けた施策の基本目標は、『誰もが状態に応じて適切な場所で必要なサービスを受けられる「滋賀の医療福祉」の実現』であり(1)、そのためには、①病床機能分化・連携の推進、②地域包括ケアシステムの充実、③医療・介護従事者の確保・養成が必要となります(図1)。

これをうけ、本学の地域医療教育を強化し、これまで以上に、学生が地域包括ケアシステムについて理解できるよう促し、行政機関はじめ様々な組織との連携を深めながら、地域医療に必要な人材を輩出しなければなりません。

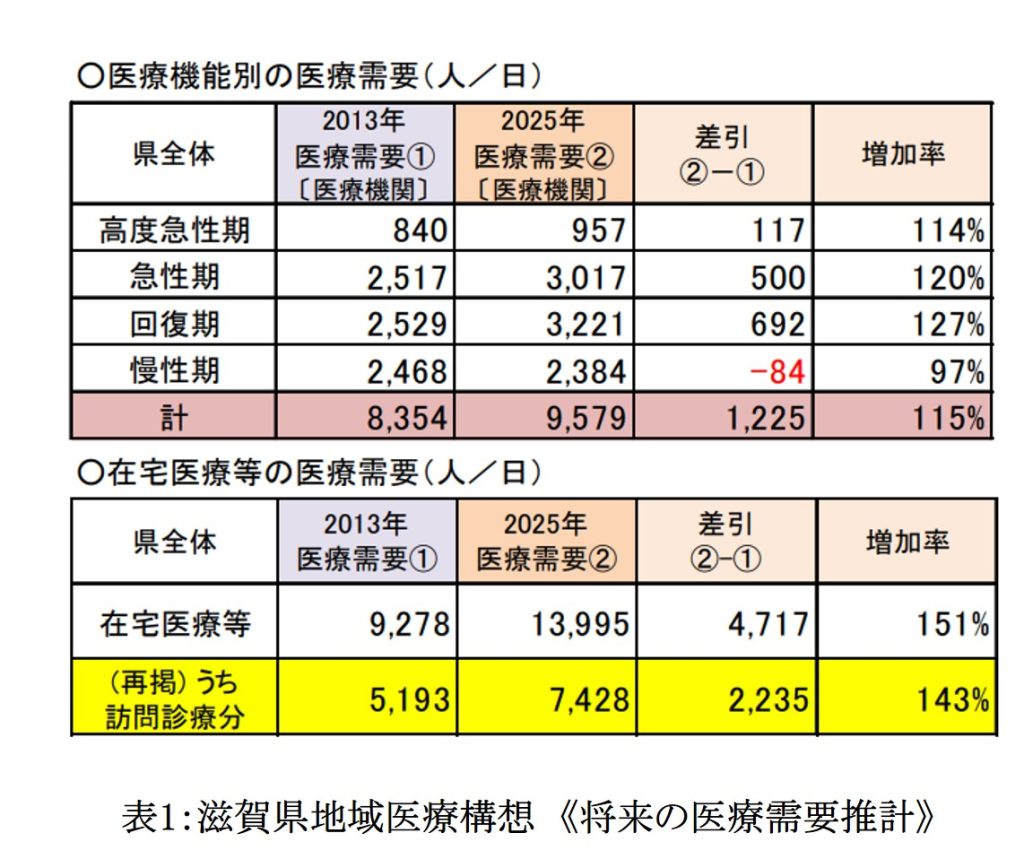

特に、滋賀県地域医療構想の将来の医療需要推計に関する表1に示すように、在宅医療等の医療需要が増加していることを踏まえ、在宅医療を担う人材である家庭医や総合診療医の育成が重要になってきます。令和4年度改訂版の医学教育モデル・コア・カリキュラムでも、「GE-02: 地域の視点とアプローチ」において、地域の実情に応じた医療・介護・保健・福祉の現状及び課題を理解し、医療の基本としてのプライマリ・ケアの実践、ヘルスケアシステムの質の向上に貢献するための能力を獲得することが求められています。

特色ある地域医療教育―『地域「里親」による医学生支援プログラム』

本学の特色ある地域医療教育として、平成19年10月から平成22年3月まで、文部科学省の助成を受けて開始した『地域「里親」による医学生支援プログラム』があげられます。実際に地域で活躍しておられる医師や看護師さらに地域の方々との交流を通じて、滋賀の良さや働きがいを学び、将来、医療人として地域で活躍できるよう支援する取り組みです。平成23年7月に、この事業の理念を受け継いだNPO法人「滋賀医療人育成協力機構」が立ちあがり、現在の「里親学生支援室」と「滋賀医療人育成協力機構」および「滋賀県医師キャリアサポートセンター」が協力し、滋賀の医療を担う医師・看護師を養成する体制につながっています。

学者選抜方法の改革と「地域医療教育検討専門委員会」の発足

平成10年度から全国に先駆けて、推薦入学に「地域枠」を設け7名を選考し、地域に根差す医師の育成に努めてきました。令和2年度より、一般選抜に「地域医療枠」を、学校推薦型選抜に「地元医療枠」をそれぞれ設け、地域医療に強い意欲を持つ学生を募集しています(令和5年度入学者選抜では合計11名)。この入試枠で入学した学生は、卒業後一定期間の地域医療等への従事を条件とする滋賀県による奨学金の貸与を受けることができます。この入学者選抜方法の実施に伴い、地域医療に重点をおいた教育を実施するための「地域医療教育検討専門委員会」が発足しました。当専門委員会は、学内の地域医療教育に造詣が深い教員の他、3つの地域医療教育研究拠点病院(独立行政法人国立病院機構東近江総合医療センター、独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病院、地方独立行政法人公立甲賀病院)の先生方、滋賀県の地域医療でご活躍の先生、滋賀県医療政策課長にそれぞれ委員として参加いただき、本学の地域医療教育の企画・改善を担っています。

行政機関・地域医療教育研究拠点病院・医療介護関係団体との連携

学生の地域包括ケアシステムの理解を深めるために、行政機関・地域医療教育研究拠点病院・医療介護関係団体にお願いし学生を受け入れていただいております。

主な取り組みとして、医学科第1,2学年の選択科目として、「全人的医療体験学習」を配置しており、この科目では滋賀県内の診療所から紹介された患者さんの自宅を継続的に訪問することで、心理面、経済面、家族社会背景など、その患者さんをとりまく状況を幅広く捉えながらケアを行う事を体験できます。全学生必修のカリキュラムでは、Early exposureとしての効果を期待し、第1学年で、滋賀県内の医療介護関係団体での研修ができる「早期体験学習」を本学医学部看護学科と合同で実施しています。第4学年では、「社会医学フィールド実習」や「法医学」など行政機関と連携して実施する科目を配置しています。また、診療参加型臨床実習は、本学医学部附属病院のほか、上記の3つの地域医療教育研究拠点病院でも行っています。本学医学部附属病院のような高度先進医療を行う病院だけでなく、滋賀県下の地域医療を担う病院でも臨床実習を行うことによって、プライマリ・ケアを中心とした全人的医療の基礎を習得し、超高齢化社会に対応できる能力を身につけることを目的とし、総合診療マインドをもった各分野の専門医の育成に繋げたいと考えています。これらに加え、地域枠学生は、夏期休暇を利用して、行政機関や地域医療教育研究拠点病院での研修を実施しています。

卒前・卒後のシームレスな地域医療教育の実践

令和4年度より、地域医療に興味を持つ学生が、地域医療に対する意識を高め、将来的に滋賀県の地域医療に貢献するキャリアを明確に描けるよう支援することを目的とし策定された「滋賀県キャリア形成卒前支援プラン」が運用されています。また、現在卒後教育で実施されている「滋賀県医師キャリア形成プログラム」に加えて、令和 4 年度から、臨床研修マッチングに先んじて選考される「地域医療重点プログラム」が制度化され、その運用が開始されました。このプログラムの目的は、医師少数地域に位置する診療所において、指導医資格を有する医師の指導のもと、12 週以上の研修を行うことにより、 研修医が臨床研修修了後に滋賀県内に定着することを促し、地域枠の医師が診療義務を課せられた地域で適切に勤務できるようにすることです。今後も、滋賀県民の皆様や滋賀県下の関係機関、同窓会にもご協力をいただき、卒前・卒後のシームレスな地域医療教育を実践していきたいと考えます。

まとめ

医学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版)のキャッチフレーズである「未来の社会や地域を見据え、多様な場や人をつなぎ活躍できる医療人の養成」を目指すには、変化し続ける未来の社会や地域に対応できるよう、地域医療構想を踏まえた教育を実施しなければなりません。そのために、学生は多様な機関が連携することの重要性を理解する必要があります。これまで以上に行政機関・地域医療教育研究拠点病院・医療介護関係団体や地域の皆様のご協力を得ながら、学生が様々な体験ができるようにしていきたいと思います。

参考

1)滋賀県地域医療構想 概要版、6 目指す姿と実現に向けた施策https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/4000488.pdf

2)滋賀県地域医療構想 第3部 構想の推進, 182-183

https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/4000498.pdf