今回は福井大学での取り組みについてご紹介します。

文責:医学部長 藤枝 重治 教授

はじめに

福井県は嶺北と嶺南とに分かれ、嶺北のそれも福井市およびその周辺に福井県の4大病院が集中し、福井市以外はすべて地域過疎地のような様相を呈している。福井県地域医療対策協議会においては、福井市以外のどこに医師を配置し、どの様な診療が可能な医師を育成するかに焦点が絞られている。

具体的には、入学後の新入生オリエンテーションで、学生に少しでも福井を知ってもらい、少しでも福井に興味を抱き、少しでも福井を好きになってもらおうと、医学科と看護学科6人がグループとなり、公共交通機関を使って東尋坊などの観光地もしくは自分たちの行きたい場所を1日がかりで観光させる。朝8時に出発し17時に大学に戻り、6人全員で昼食を食べている写真を提出すれば合格としている。これまでの経験から地域医療教育には福井県を知る教育がまず第一歩と考えている。学生にはとても好評である。

次に1年生秋には高浜町にバスで現場見学・体験に出かけ、地域プライマリケア講座と高浜町が地域の課題に無理なく取り組めるように作った「けっこう健康、高浜わいわいカフェ(健高カフェ)」で高浜町の地域住民(65歳以上)の方とよもやま話をさせている(図2)。

コロナ禍が明けた昨年から行っているが、驚くことに65歳以上の人と会話をしたことがない学生がおり、最初は静かだが、住民と学生の数はほぼ1対1、しゃべりかけられるとそのうち楽しそうに会話ができている。さらに福井県にある仁愛大学との合同栄養学実習を行う。栄養学を学ぶ他学の学生と糖尿病食などを勉強し、実際に食事を作り、試食する。最初はとても静かだが、すぐに慣れてワイワイ議論し、料理を作っている。

4年生には県内6か所の健康福祉センター(保健所)において7人グループでセンターの実際を見学し、地域医療における健康福祉センターの重要性を理解するとともにセンターの実務補助を行っている。

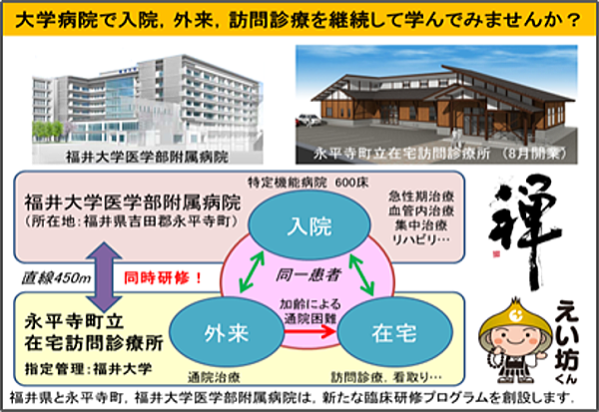

5年生になると診療参加型臨床実習のプログラムで各地域の診療所で実習を行っている。班ごとに分かれ、13の診療所に、地域包括ケア実習として診療所の実際を体験している。また福井大学が指定管理者になっている永平寺町立在宅訪問診療所も診療参加型臨床実習のプログラムに完全に組み込み、1週間地域医療とりわけ慢性期医療と在宅医療についても学んでいる(図3)。

( 5年生 診療参加型臨床実習)