今回は高知大学での取り組みについてご紹介します。

文責:高知大学医学部家庭医療学講座 阿波谷 敏英 教授

1.高知大学医学部の役割

昭和51年に前身の高知医科大学の開学以来、高知大学医学部は特定機能病院である医学部附属病院の運営、県内唯一の医育機関として多くの卒業生を輩出することで、県内の地域医療に大きな役割を担ってきた。

医学部のミッションの再定義(平成25年)では、高知大学医学部のミッションとして「県内の地域医療を担う医師の養成」が掲げられている。アドミッションポリシーには養成する人物像として「地域の医療へ貢献する力」が盛り込まれ、カリキュラムポリシーには「医師の社会的使命を理解し地域医療に貢献する意欲を醸成する」と言及されている。

過疎高齢化の進む高知県において、県民の医療への関心は高く、また行政からの期待も大きい。もちろん、地域貢献だけが医学部のミッションではないが、国際社会にも貢献しうる優れた医師・医学研究者等を養成することと、地域医療に貢献する人材を養成することは決して相容れないことではない。社会のニーズを深く理解し高い視点を持った医療人を育成するという点では同じベクトル上にあり、質の高い医学教育を展開することが高知大学医学部の重要な役割と考えている。

2. 地域医療構想と医学教育

地域医療構想は今後の人口減少・高齢化に伴う医療ニーズの変化を踏まえ、質の高い医療を効率的に提供できる体制の構築を目指して推進されている。各医療機関は構想区域におけるそれぞれの担うべき医療の役割を明確にし、目指すべき地域の医療提供体制に近づけるように地域医療構想調整会議で継続的に調整をおこなっていくこととなっている。医療資源が有限であり、社会保障費の増大するなか、医療提供体制に効率性を求めるのは必定である。鍵となるのは医療の機能分化と連携であり、医療機能別の病床数の綱引きではなく地域包括ケアシステムの構築が重要であろう。

一方で、機能分化と医療連携の進む中で、医学生が医療提供体制の全体像を理解しづらくなっている側面もある。例えば、高度急性期を担う大学病院のクリニカル・クラークシップでは、選択バイアスのかかった患者集団であることを理解していなければ疾病の事前確率を誤認するだけでなく、頻度の高い症候へ適切に対応する能力を身につけることも困難である。また、日本全体では急性期医療は縮小し、回復期医療が拡大するはずであるが、将来、地域包括ケアシステムを担うべく医学生が亜急性期、回復期、慢性期の医療での体験に乏しいことも大きな問題である。救急外来での死亡宣告以外の死亡診断に立ち会うことがないまま卒業する医学生が多いことが好ましくないことは想像に難くない。

結論を申し上げると、医療の機能分化と連携が進むほど、大学病院中心から地域中心の医学教育にシフトしていかなければならない。頻度の高い症候、傷病の患者さんをバイアスの少ない環境で体験できること、医療連携により複数の医療機関が病期に応じた医療を一人の患者さんに提供していることを理解できる教育環境が必要である。そのためには、地域の医療機関に学生が繰り返し赴く機会を設けること、とくにクリニカル・クラークシップでは統合的、診療参加型の実習に変革していくことが必須であると考えている。

3. 高知大学の取り組み

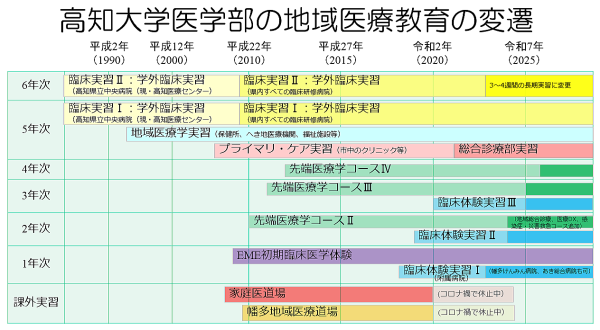

前身の旧高知医科大学開学当時から、医学部附属病院だけでなく、関連教育病院である高知県立中央病院(現在の高知県・高知市病院企業団立高知医療センター)で3週間の臨床実習をおこなってきた。平成4年度からは、地域医療学実習として、へき地医療機関、保健所、福祉施設等で1週間の実習をおこなってきた。さらに、平成18年度からは、プライマリ・ケア実習(現在は総合診療部実習)として、1週間の市中のクリニック等での実習を開始し、平成20年度からは、EME初期臨床医学体験(1年生)として、半日×15回にわたるプライマリ・ケア医療機関、福祉施設、等での実習を開始した。平成21年度からは、関連教育病院である高知医療センターに限定せず、県内の臨床研修指定病院でもクリニカル・クラークシップを可能としている。さらに令和5年度からは6年生の選択制のクリニカル・クラークシップをそれまでの1週単位から3~4週の比較的長期の実習に変更した。また、正課外でも、平成19年度から中山間地において1泊2日でおこなう家庭医道場、平成21年度から地域枠学生を対象とした幡多地域医療道場を開始するなど、地域に学生が赴く機会を段階的に増やしてきている。

今後の構想と課題

実践的な地域医療実習を充実させるために登米市民病院(寄附講座設置機関)での地域医療実習を3週まで拡大することを検討している。しかし、仙台市から学生が通うことが不可能なため実習期間中の宿泊費・生活費の捻出が問題となっている。

本学が培ってきた広域連携地域医療支援制度(艮陵協議会)と都道府県単位の地域医療行政とにずれが生じており、医学教育の観点からは、県境を越えて学生を派遣する際に当該県の自治体からの支援を受けることが難しく、受入病院および学生自身が派遣費用を捻出せざるを得ない状況である。しかし、医師不足・偏在の観点からも地域医療構想の観点からも、北日本地域の医療機関との連携強化と臨床実習学生の派遣は引き続き重要であり、さらに、東北地方の慢性的な医師不足を改善するためには、縦割り行政を越えた東北地方七大学の密接な連携が急務である。

東北医科薬科大学は、宮城県キャリア形成プログラムとは異なる独自の地域枠プログラムを運用しており、卒後10年の義務履行を課した地域枠学生を35名/年を輩出する。本校の宮城県枠7名を合わせ42名/年が義務履行を行うことで宮城県の医師不足と医師偏在の改善を図る予定である。そのため宮城県地域医療対策協議会が一元的に義務履行医師を配置できるよう、両校が参加して制度設計を開始したところである。

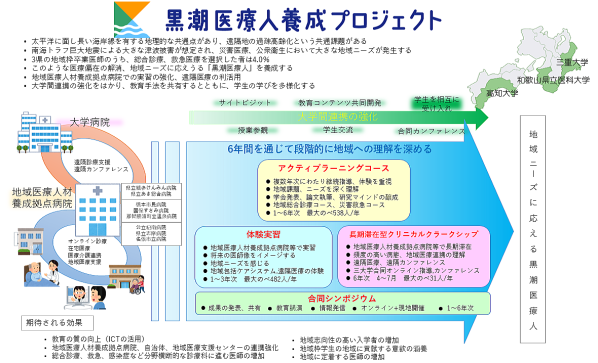

令和4年度には、文部科学省「ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業」に和歌山医科大学、三重大学とともに「黒潮医療人養成プロジェクト」を申請し採択された。このプロジェクトでは、地域ニーズを深く理解し、将来医師としてそのニーズに応える医療人材(黒潮医療人)を養成することを目標としている。医師不足地域に地域医療人材養成拠点病院を指定し、体験実習、長期滞在型クリニカル・クラークシップなどで複数年次で実習に訪れる他、アクティブラーニングコースとして地域ニーズを深く学ぶ学習機会を提供することを計画した。高知大学では、県立あき総合病院、県立幡多けんみん病院を地域医療人材養成拠点病院と位置づけ、すでに体験実習、長期滞在型クリニカル・クラークシップを開始している。また、2年次~4年次にわたる先端医療学コースに、本プロジェクトの研究班として、地域総合診療・疫学研究班、医療DX・データヘルス研究班、感染・災害救急医療研究班の3つを設置し、令和5年度から履修学生とともに地域をフィールドとした活動を開始し学びを深めている。特に共通の地域課題である南海トラフ巨大地震などでは三大学の連携した取り組みが期待されている。

・黒潮医療人養成プロジェクトURL: https://kuroshio-pjt.com/

4. 医師偏在対策と地域枠制度

高知大学では、平成21年度より入学定員増をおこない、学校推薦型選抜入試Ⅱ(四国・瀬戸内枠)として20人、前期試験の地域枠(大学独自枠)として5人、県内の医療に従事することを約束した学生を選抜している。詳細は、全国国立大学医学部長会議のシリーズ1「地域医療を支える国立大学医学部の役割」に掲載されている拙稿をご参照いただきたい。URL:https://www.chnmsj.jp/old/chiikiiryou_backnumber.html

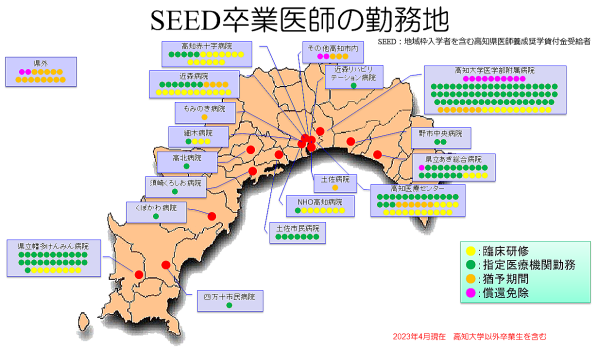

地域枠の卒業生を輩出し始めて、9年が経過し、学生時代に高知県医師養成奨学貸付金を受給し、県内で活躍する医師は250人近くとなり、県内医師数の11%を占めるまでになった。県内の地域医療機関でも地域枠卒業医師の活躍が広がっている。これらの地域枠卒業医師には、地域のリーダーとして医療を牽引していただくことを大いに期待している。そのためにも、医師としてのキャリア形成と義務履行を両立すべく43のキャリア形成プログラムを準備しているほか、県、高知医療再生機構、高知地域医療支援センターとも協働し、医師のライフイベント、多様な働き方への細やかな対応を日々おこない、成長をサポートしている。後輩を指導する立場の地域枠卒業医師も増えてきており、新しい高知の医療文化を創造しつつある。

今後の構想と課題

実践的な地域医療実習を充実させるために登米市民病院(寄附講座設置機関)での地域医療実習を3週まで拡大することを検討している。しかし、仙台市から学生が通うことが不可能なため実習期間中の宿泊費・生活費の捻出が問題となっている。

本学が培ってきた広域連携地域医療支援制度(艮陵協議会)と都道府県単位の地域医療行政とにずれが生じており、医学教育の観点からは、県境を越えて学生を派遣する際に当該県の自治体からの支援を受けることが難しく、受入病院および学生自身が派遣費用を捻出せざるを得ない状況である。しかし、医師不足・偏在の観点からも地域医療構想の観点からも、北日本地域の医療機関との連携強化と臨床実習学生の派遣は引き続き重要であり、さらに、東北地方の慢性的な医師不足を改善するためには、縦割り行政を越えた東北地方七大学の密接な連携が急務である。

東北医科薬科大学は、宮城県キャリア形成プログラムとは異なる独自の地域枠プログラムを運用しており、卒後10年の義務履行を課した地域枠学生を35名/年を輩出する。本校の宮城県枠7名を合わせ42名/年が義務履行を行うことで宮城県の医師不足と医師偏在の改善を図る予定である。そのため宮城県地域医療対策協議会が一元的に義務履行医師を配置できるよう、両校が参加して制度設計を開始したところである。

5. さいごに

時代の変化に伴い、望ましい医療のあり方も変化してきており、医学教育も変革が求められている。多くの県内医療機関、行政、地域住民の協力なくしては、医学教育の充実を図ることはできないと考えている。この場をお借りし心より謝意を申し上げる。今後も地域特性に応じた教育を着実に発展させ、広い視野を持ち、地域に貢献できる医療人を輩出していきたいと考えている。