今回は長崎大学での取り組みについてご紹介します。

文責:長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 地域医療学分野永田 康浩 教授

長崎大学医学部長池松 和哉 教授

はじめに

令和4年改訂版「医学教育モデル・コア・カリユラム」のキャッチフレーズには「未来の社会や地域を見据え、多様な場や人をつなぎ活躍できる医療人の養成」とある。地域のニーズに応える医療人の養成とは地域医療構想を踏まえた医学教育であり、まさに時代の要請とも言える。ここでは、長崎県の地域医療構想と医療体制の現状を示した後に、長崎大学が行っている地域医療教育について地域医療構想との関連の視点で述べる。

1.長崎県の地域医療構想と地域医療の課題

長崎県では2016年11月11日に医療法第30条の4に基づき、医療計画の一部として、長崎県地域医療構想を策定した(https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2017/04/1491202659.pdf)。

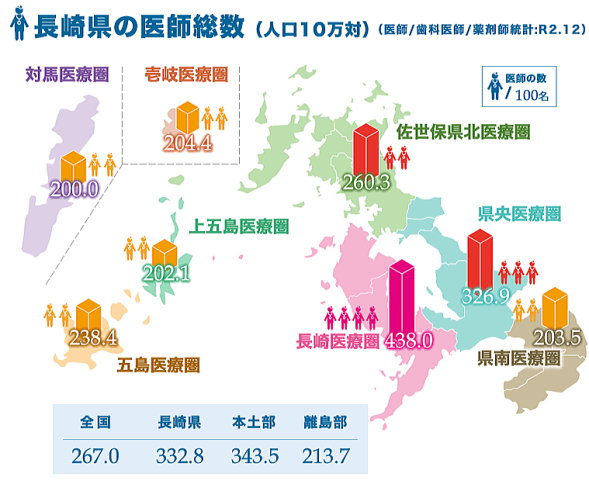

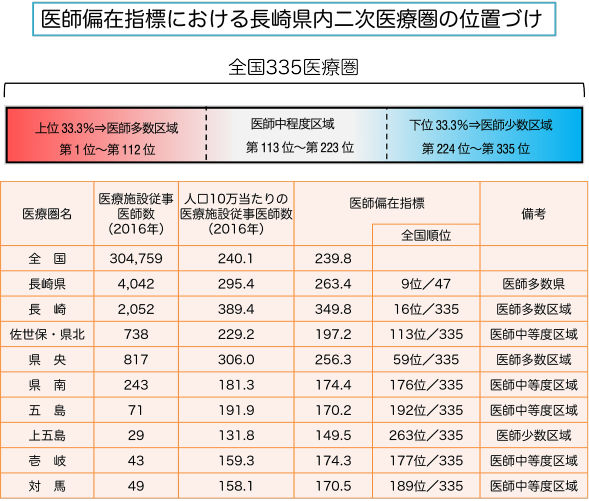

当時の病床機能報告における機能別病床数(21,137床)と、2025年における病床の必要量(16,862床)を比較すると、高度急性期・急性期・慢性期病床が過剰となる一方で、回復期病床の不足が推定された。このような病床構造の変化により、受け皿として在宅医療のニーズも高まると考えられ、これに向けた調整がさらに進むであろう。一方で、長崎県は離島が多く医療資源、特に医師の偏在化が著しいことは以前から課題として認識されてきた(図1)。しかし、厚生労働省が公表した医師偏在指標によれば長崎県は医師多数県(全国9位)に分類され、県内8つの二次医療圏ごとにみても少数区域に該当するのは上五島地区のみで、多くの地域は中等度区域に位置づけられている(図2)。したがって何らかの支援が優先して届く地域ではなく、県独自の戦略が必要になる。

以上の背景を踏まえた医学教育について長崎大学の取り組みを概説する。

2. 長崎大学の地域枠制度について

長崎大学医学部は医局派遣と併せて、長崎県が1970年(昭和45年)に創設した医学修学資金貸与制度とも連動しつつ、長年にわたって地域医療を担う人材を輩出してきた。しかし、医局の派遣機能が低下した現在、長崎県内全域の医療を考える上で地域枠制度は重要な意味をもつ。2008年度に地域枠入学制度を導入し、2018年度からは医学部入学定員125人中34人を地域枠(4名は他県枠)としている。2022年4月時点で全学年合わせて188名(全学年775名中の24.3%)が在籍しており、在学生の4人に1人が地域枠学生である。

3. 新たな入試改革として地域医療ゼミナールの導入

さらに踏み込んだ試みとして、長崎県の地域医療への関心と貢献する意欲をより確かなものとするために高等学校の生徒等を対象とし、アドミッション・ポリシーで求める資質・素養を育成するための「地域医療ゼミナール」を開講した。令和4年度入学者選抜から同ゼミナールを受講することを地域枠推薦入試の出願要件に加えている。高大連携の一環とも言える取り組みであるが、将来の長崎の医療を牽引する医師の増加こそがゴールであるので、制度の評価にはしばらく時間を要する。

4. 長崎大学における地域医療教育の位置付け

このように社会環境や制度が変化する中で、入学した学生に対してどのような教育を提供するかは医学部の使命であり責務である。長崎大学医学部は、開祖であるポンペ・ファン・メールデルフォールトの言葉「医師は自らの天職をよく承知していなければならぬ。ひとたびこの職務を選んだ以上,もはや医師は自分自身のものではなく,病める人のものである。もしそれを好まぬなら,他の職業を選ぶがよい。」を建学の基本理念とし,(1)豊かな人間性と高い倫理観を持ち,良好な人間関係を構築できる能力(2) 医学・医療の基本的知識と技能を有し,チームの一員として診療に参加できる能力(3)医科学領域における課題探求・解決能力を有し,論理的思考ができる能力(4)グローバルな視点を有し,地域社会および国際社会に貢献できる能力、の習得を教育目標に掲げている。デュプロマ・ポリシーではさらに「地域社会の多様なニーズに応える思考と態度を身につけて行動できる」ことをあげている。本学は、これらの教育目標を達成するうえで「地域医療教育」をカリキュラムの重点項目のひとつとして位置付けてきた。

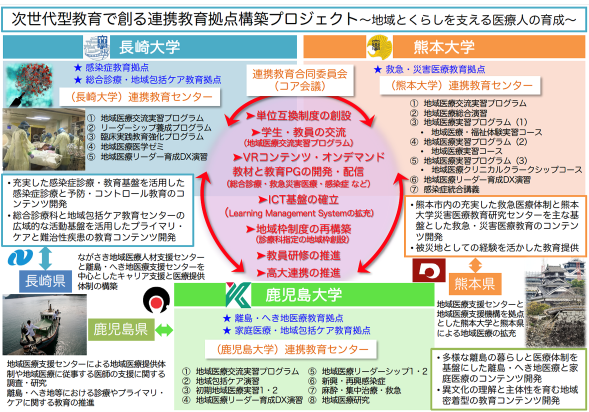

6.地域の枠を超えた地域医療教育の展開

令和4年度文部科学省「ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業」により長崎大学は熊本大学、鹿児島大学と連携し新たな地域医療教育に取り組んでいる。特定のエリアに限局した地域医療教育のイメージから脱却し、3大学で学生が相互に交流する実習を開始した。多彩な地域で、多様なニーズを感じ取りそれに応える能力を養う機会となることが期待される。実習のみならず各大学が特色を持ち寄り幅広い地域医療に資する教育プログラムを提供する。長崎大学は歴史と実績に裏付けられた感染症教育に加えて、新たに遠隔医療やデジタル教育の技術を地域医療教育に取り込み、ポストコロナ時代の地域現場で活躍できる医療人の育成に挑む。(図3)

(長崎大学、熊本大学、鹿児島大学)

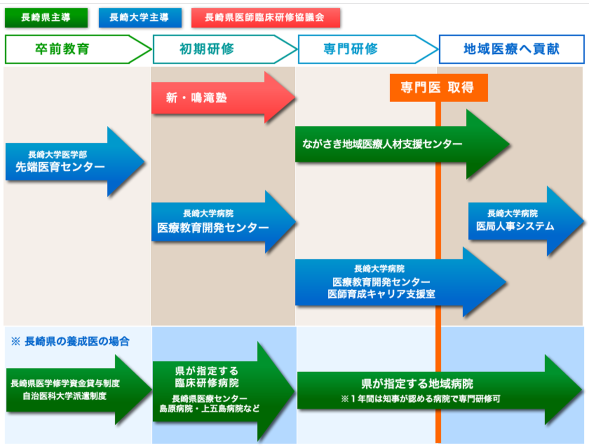

7.卒前から卒後へシームレスな育成とキャリア支援

医学教育のトレンドとして卒前から卒後へのシームレスな体制づくりが進められる中、特に地域医療を担う人材の育成においては、キャリアパスの設定など大学と自治体が一貫して人材育成に関わる仕組みが必要である。図4は長崎大学と長崎県が連動する医療人材養成体制であるが、卒前の教育部門と卒後研修教育部門に加えて、2016年から長崎大学病院に移動した「ながさき医療人材支援センター(https://ncmsc.jp)」が卒前の医学教育にも参画することで、シームレスな育成体制が形作られている。

(https://ncmsc.jp/education.html)

8.おわり

地域枠の入学者が専門医研修を修了する時代となってきた。専門医となり地域医療を担う人材がロールモデルとなる好循環が生まれれば、さらに長崎県の医療体制の充実に一歩近づくはずである。地域医療構想を踏まえた医学教育とは、自治体と大学が連携する医学教育に他ならない。今後さらに、大学医学部、関連医療機関そして行政が一体となった人材育成体制を、時代の変化に対応しながら発展させていくことが望まれる。