今回は新潟大学での取り組みについてご紹介します。

文責:新潟大学医学部医学科総合診療学講座 上村 顕也 特任教授

新潟大学大学院医歯学総合研究科地域医療確保・地域医療 課題解決支援講座 災害医学・医療人育成分野 髙橋 昌 特任教授

新潟大学大学院医歯学総合研究科地域医療確保・地域医療 課題解決支援講座 災害医学・地域医療分野 井口 清太郎 特任教授

新潟大学医学部長 染矢 俊幸 教授

はじめに

わが国では、超高齢社会の進行とともに、医師の偏在、受診者側の医療へのアクセス不均衡などが大きな課題となる。すなわち地域によっては、十分な医療を受けることができない、リスクを抱える、という認識が必要である。医学部では、このような地域の医療課題を解決するために、医学教育、医療人育成、地域との共創等により実効性のある対処法を検証し、医療提供体制を整備する必要がある。

新潟県は全国最低の医師偏在指標を示し、かつ20年後の日本の人口構成を先取りしている超高齢地域が多く、日本の医療課題の最先端を学び、感じることができる。そこでは既に多くの医師が、自身の専門とする臓器別の診療だけでなく全身を診る診療と患者の生活背景にまで思いを寄せ、多職種と協働して医療の質を確保してきた歴史がある。新潟大学医学部は、この新潟県内の医療提供体制と医療人材の教育体制の構築及び発展の役割を担っている。この過程で、地域のステークホルダーである新潟県や市町村、県内の医療機関、新潟県医師会との密接な連携・協働体制、「オール新潟体制」が構築され、医療ニーズや課題の把握、教育方針を共有した人材育成を実現し、新潟県の地域医療、保健、福祉の向上に貢献している。

本学の医学教育は、「医学を通して人類の幸福に貢献する」という教育理念に基づき、温かな人間性と豊かな国際性を持つ医療人・医学研究者を育成するために、教養教育から専門教育まで一貫とした人間性重視の教育を行い、高度な医療能力につながる医学の習得を目指すプログラムを構築している。この中の正課として、1年次の医学入門内の地域医療、総合診療、災害医療、多職種協働についての講義、2年次の多職種協働の実習、3年次の統合臨床医学内の総合診療の講義、4年次の臨床実習入門内の地域医療、総合診療、災害医療の講義、そして5、6年次の地域医療機関での地域医療、総合診療の診療参加型臨床実習、などを取り入れ、医学教育センター、総合診療学講座、地域医療確保・地域医療課題解決支援講座、多くの診療分野、他学部、関連病院の指導医などが連携して、地域医療に関わる医学教育を行っている。

また、地域の病院等での貴重な診療参加型臨床実習の機会に多くのことを学び、教えるために、指導教員が意識すべき点、「臨床実習における教員12カ条」も2022年度に整備して、実習を改善・発展させている。このような本学の医学教育に対する様々な取り組みの中で、地域医療構想を踏まえた取り組みを、下記に述べる。

1.新潟県の地域医療構想と本学の医学教育

新潟県の地域医療構想では、二次医療圏と同じ下越、新潟、県央、中越、魚沼、上越、佐渡の7つの構想区域を設定しているが、慢性的な医師数の不足や高齢化により、医師偏在指標では全国47位と最下位である。そこで新潟県では、今後の地域医療構想の方向性として、医療ニーズの変化を鑑みながら、地域で高度な医療を支える柱となる病院の役割と地域包括ケアシステムを支える医療機関の役割を示し、各圏域で地域に必要な医療を持続的に提供していくための体制づくりを進めている。

(https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/chiikiiryo/0450527.html)

この環境で、医療の質を確保し向上させるためには、限られた医療資源を適切に配分すること、また医療ニーズの変化をも理解してヘルスケアの推進と社会変革に対応できる医療人材の育成、が重要な課題である。そこで本学では、20年後の日本の人口構成を先取りしている地域の医療機関での診療参加型実習を通して、医療ニーズの変化や医療資源の配分、地域医療構想も念頭においた医学教育を行っている。そして、患者の全身を診て、その生活背景にも思いを寄せることのできる医療人材を育成し、その人材が能力を発揮し、地域医療の現場で活躍できる環境を整備することが、将来の新潟・日本の医療課題解決の実証研究にもなりうると考える。

2. 地域枠の新設・拡大

医師数の不足への対応として、本学では新潟県と連携して地域枠医学生の定員数を令和2年度から段階的に増加し、令和2年度は22名、令和3年度は27名、令和4年度は33名、そして令和5年度には40名に達した。本学の地域枠の特徴は、令和5年度の40名の定員中、新潟県内の高等学校を対象とする定員は22名、全国の高等学校まで対象を広げた定員を18名確保したことである。このことは、本学で医学を学び、新潟県で医師としての研修・研鑽を積むことが、将来の自分の力になると考える若者を、全国から集めることにつながる。さらに、新潟県でも全国の医育大学に新潟県地域枠の設置を進めており、その定員は30名に達した。すなわち、令和5年度には合計70名の新潟県地域枠医学生が誕生することとなる。

これらの学生の支援・情報管理、キャリア形成プランの提示等が、新潟県の地域枠の魅力につながることから、新潟県地域医療支援センター及び本学内に設置しているその医学科分室が、各学生との個別面談など、細やかで丁寧な支援を行っている。センターが毎年主催する新潟県地域医療夏季実習では、上記の学生が、県内の地域医療の現状や重要性について学習し、仲間と交流することで、新潟県で医療に従事し、地域医療に貢献する共通意識を醸成している。コロナ禍でも全地域枠学生がオンライン参加し、「地域医療構想」について新潟大学医学部、新潟県、関連病院のリーダーとディスカッションして、「これからの地域医療のあるべき姿と、自身の果たすべき役割」についてまとめたレポートを医学部教員がフィードバックを行う形式で継続した。このような双方向性の取り組みの結果、地域枠学生が地域医療構想や地域包括ケアシステムに興味をもち、主体的に新潟県福祉保健部で医系技官の活動についてインターンシップを行うなど、新潟県の医療に貢献する環境が整ってきている。

3.未来型医療人材育成

地域医療構想を踏まえた医学教育を発展させるためには、地域枠増加などの取り組みと社会的動向を踏まえた教育・人材養成プログラムの拡充を連動させる必要がある。特に今後は、2022年に厚生労働省社会保障審議会・医療部会が報告した、2040年に向けて策定すべき新地域医療構想や、同年に改訂された医学教育モデル・コア・カリキュラムを新たな焦点にした展開が重要である。すなわち、高齢者人口がピークを迎えて減少傾向に向かう2040年以降、これまでの病院機能の観点からの再編・統合といった議論から、「治し、支える医療」の発展に向けて転換する地域医療構想を念頭に、かかりつけ医や在宅医療についても医学教育に取り入れ、「未来の社会や地域を見据え、多様な場や人をつなぎ活躍できる医療人の養成」を進める必要がある。

これらの取り組みを進める点でも、2040年の日本の年齢別人口構成を示す高齢化地域を多く含む新潟県での実習・研修は日本の医療を先取りして学ぶ恰好のフィールドであり、ICT立県を進める新潟県や自治体と協働して地域医療の課題解決に取り組むことは、将来の日本の医療の質の維持・向上に向けたモデルケースとして有効活用できる背景がある。

その一事例が、医師不足の本県の医師が、患者の生活背景にまで思いを寄せて、臓器横断的な診療を行うことで、医療費を抑えながらも、平均余命や健康寿命が全国平均を上回ることに貢献していることである。このことは、病気だけでなく人を診て、さらにはその周囲の家族や地域といった社会背景を診る、という総合的な診療能力を発揮しているともいえる。すなわち、新潟県には総合診療医を目指す医学生の実習、医師の研修の場が豊富であり、また高度な技術を習得するための基幹病院との往来や、資格の取得など、そのキャリア形成の基盤があることを意味する。

そこで、本学ではオール新潟体制で、診療参加型実習などの臨床医学や社会医学の教育にも力を入れ、これらの医学教育を基盤に、社会からの医療ニーズである全人的に包括的な医療を提供でき、複数臓器横断的に総合的な診療が可能な医師を育成するなど、未来型医療人材育成に向けた挑戦的な取り組みを開始したので紹介する。

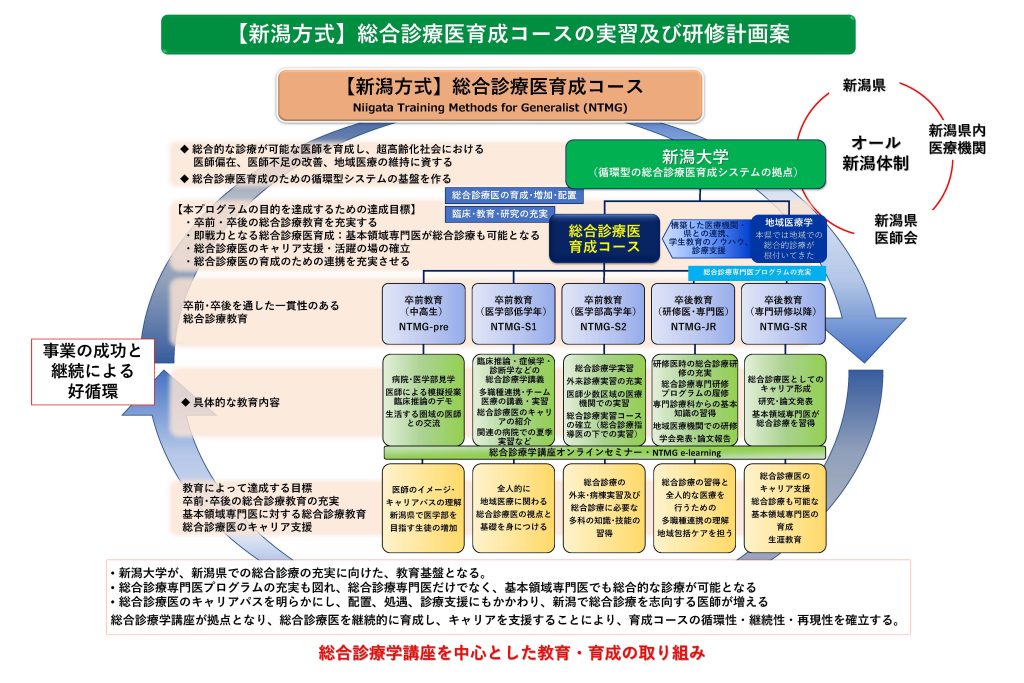

・【新潟方式】総合診療医育成コース

令和2年度から厚生労働省の「総合的な診療能力を持つ医師養成の推進事業」に採択され、開始した事業である。上述の新潟県の地域医療の背景・総合的な診療が浸透している基盤を活用して「総合診療を専門とする医師」と「臓器別専門医でも十分な総合診療能力をもって診療できる医師」の2つの総合診療医(新潟方式の総合診療医)の育成を目指す点が特徴的で、卒前・卒後の新しい教育・研修システムを構築している。

卒前教育では、総合診療に関する学生講義や県内の医療機関と連携して専門的知識や技能などのテクニカルスキルを指導する診療参加型実習などを展開している。学生の実習への希望を聞き、各病院の指導医の提供する教育を丁寧にマッチングして、より多くの学生が新潟での実習、さらには研修の良さを実感するよう、教育に取り組んでいる。

リモート環境も活用して、学内外の指導医が学生との双方向性の実習を行うことで、臨床実習に参加した学生達はテクニカルスキルだけでなく、患者の生活背景などにも考えを及ぼす能力を向上している。その結果として、総合診療専門医を将来の専攻分野として検討する学生が増えてきた。

また、このコースではオンラインセミナーを開催し、全県下をつないで症例・疾患など医学的知識を学生と県内の医師が一緒に勉強する場や、他職種も参加してリーダーシップやマネジメント、コミュニケーション能力などのヒューマンスキルを学ぶ環境を整備している。チーム医療に必要な能力や指導者としてのスキルも身に着けさせ、多職種と協働して地域を守る総合診療医を継続的に育成している。症例を検討するオンラインセミナーでは、学生にもプレゼンテーションをさせ、その能力向上を目指している。

さらに、卒後教育にも有用なオンデマンドの学習コンテンツを、各分野の専門医と作成し、活用している。この中では、初診外来などで必要となる各分野の知識を継続的に学べるように工夫しており、各専門領域の医師が総合的な診療能力を習得するためのリカレント教育にも有用である。また医療DXなど、デジタルテクノロジーを駆使して変革する社会からのニーズにも対応できるようAI問診の教育や、バーチャルリアリティーによる診療・基本的手技の訓練ソフトの開発・実習での使用を開始した。

このような取り組みが、総合的な診療能力の習得に加え、チーム医療に必要な能力、指導者としての多様なスキルを身に着けることにつながり、将来の多職種協働、指導医としての成長を通して、「新潟方式」の総合診療医の育成・増加、後進の育成に関わる人材を継続的に輩出する「循環型」の医師育成サイクルの構築に結びつくと考える【図1】。

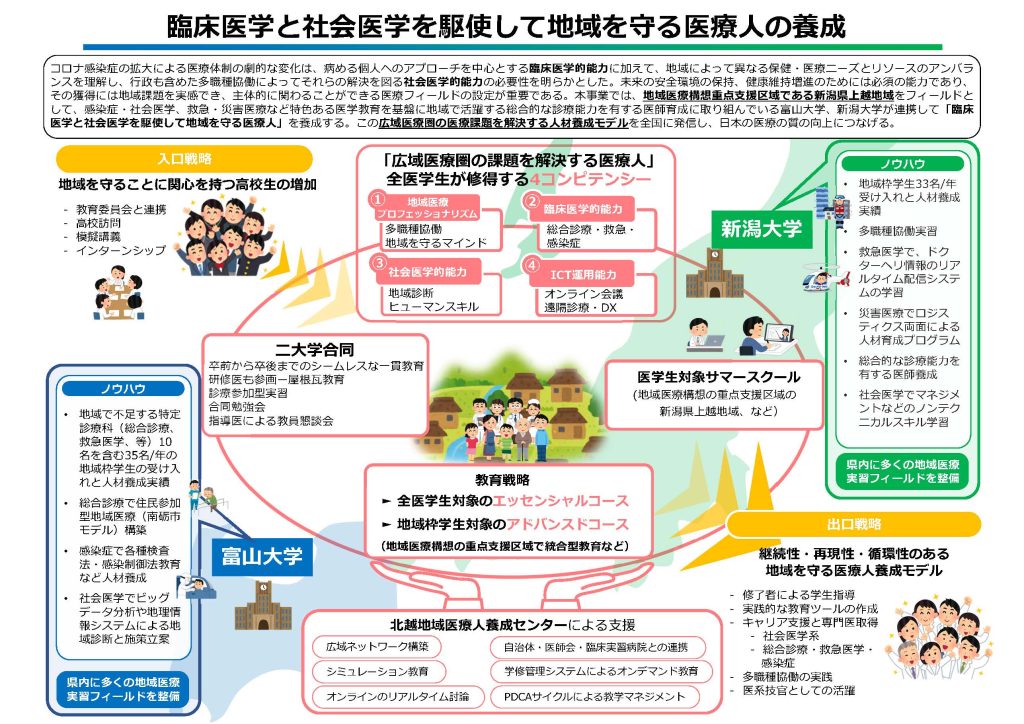

・臨床医学と社会医学を駆使して地域を守る医療人の養成

令和4年度から文部科学省の「ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業」に富山大学と連携したプロジェクトとして採択され、開始した事業である。「地域と世界で活躍できる医療人を養成する」というミッションで、北越医療人養成センターを設置し、臨床医学と社会医学を駆使して地域を守る医療人の養成を行っている。入口戦略としては教育委員会等と連携して、高校生を対象としたインターンシップや高校訪問、模擬講義等を実施することで、地域医療や地域を守ることに関心を持つ高校生の増加を目指し、学部学生教育では「地域医療プロフェッショナリズム」「臨床医学能力」「社会医学的能力」「情報通信技術(ICT)運用能力」の4つのコンピテンシーを定め、全医学生必須のエッセンシャルコースと地域枠学生等を対象としたアドバンスドコースを設定し、地域医療構想の重点支援区域(上越医療圏など)におけるフィールドワークも含めた統合型教育を実践する。出口戦略としては、地域を守る医療人の循環型かつ継続的な育成を行い、総合診療、救急医学、災害医学、感染症などの能力を備え、社会医学系専門医取得などのキャリア支援も含めた医療人材養成の教育モデル事業を展開する。新潟大学は日本で数少ない「災害医療教育」を専門とする災害医療教育センターを擁し、多職種協働による災害医療人材養成のノウハウを蓄積し、卒後教育を含めた社会医学に関わる多職種の人材育成の実績を有することが特徴である。この限られた物的・人的医療資源を適切にニーズにマッチする災害医療の基本的なノウハウは、質の高い医療を効率的に提供できる体制構築、医療の機能分化・連携という地域医療構想と共通のプラットフォームを有する。この災害医療という本学の強みを活かす医学教育は、地域医療の教育全体へ広く横展開できる【図2】。

このような新しい取り組みを進める本学では、2021年から【新潟県における医療の質確保と向上のための人材育成】シンポジウムを主催し、総合診療医や高度専門看護師などの多職種が医療現場で協働し、また社会から求められ、誇りを持って地域で活躍できる展開を支援している。

まとめ

地域医療構想を踏まえたこれからの医学教育では、時代の変革に柔軟に対応し、地域の医療課題を解決し、その医療の質確保と向上にむけて取り組む未来型医療人材の育成が重要である。新しい地域医療構想をも念頭に置き、モデル・コア・カリキュラムに沿って、新潟県の強みを活かした医学教育を行って、地域の生命、人生、生活を支える医師が増え、最適な医療提供体制が整備できることを願っている。