今回は千葉大学での取り組みについてご紹介します。

文責:千葉大学大学院医学研究院 医学教育学 伊藤 彰一 教授

千葉大学医学部の歴史は、1874年(明治7年)に千葉市に共立病院が設置されたことに始まる。以後、千葉県の医療を支える人材を多数育成してきた。1887年(明治20年)に第一高等中学校医学部、1923年(大正12年)に千葉医科大学、そして1949年(昭和24年)に千葉大学医学部となり、現在に至っている。

千葉大学医学部は、使命(ミッション)の一つとして「次世代を担う有能な医療人・研究者の育成」を掲げている。千葉大学医学部附属病院は、基本方針として「社会・地域医療への貢献」や「人間性豊かな優れた医療人の育成」などを掲げている。千葉大学はこれらの使命・方針にしたがって千葉県における地域医療を推進している。以下に最近の主な取り組みを紹介する。

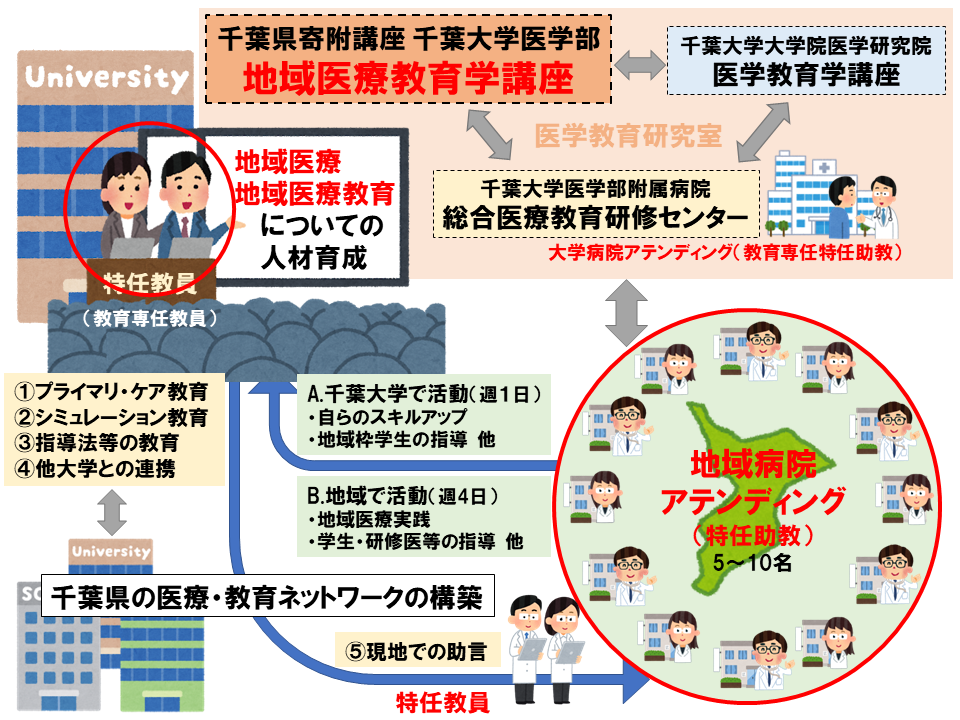

(1)千葉大学大学院医学研究院 千葉県寄附講座 地域医療教育学講座

千葉県は医師少数県[医師偏在指標(平成31年3月現在):全国37位]であり、さらに県内の地域差も大きく[医師偏在指標(令和2年4月現在):安房285.1、千葉264.0、山武長生夷隅120.4]、偏在対策を含めた医師確保が喫緊の課題となっている。そのため、千葉県と千葉大学の連携による医師の育成・派遣体制の強化による医師確保が必要であり、2022年(令和4年)4月、千葉大学大学院医学研究院に「千葉県寄附講座 地域医療教育学講座」を設置した。同講座の主な活動方針を以下に示す。

- 地域医療に関心を持つ医学生(地域枠学生等)への支援

- 地域医療学において、地域で診療する能力につながる多彩な講義や実習を行う。

- 総合的な診療能力を獲得するための臨床実習体制やカリキュラムの構築を図る。

- 地域病院との連携を強化し、医学生(地域枠学生等)に地域医療に係る面談指導や医療機関の情報提供を行う。

- 医学生(地域枠学生等)同士の連携を強化し、長期的に地域で診療や指導を行う基盤となるネットワークを構築する。

- 現場における地域医療の実践と指導

- 地域病院と関係を構築し、医学生(地域枠学生等)の地域で診療する能力を涵養する。また、地域病院において、医学生や研修医を指導できる人材(地域病院アテンディング)の育成を行う。

- 医師(地域枠医師等)に対して、更なる地域医療の実践を促すとともに、「地域医療研修」・「一般外来研修」・「在宅医療研修」といった臨床研修指導や地域での診療方法等の指導を行う。

- 県内における地域医療教育ネットワークの構築・強化

- 地域における様々な医療課題を地域の病院や大学で解決していくため、大学と大学、大学と病院、病院と病院それぞれが連携して診療や人材育成を行うネットワークを構築し、強化する。

- 地域医療に従事する医師の診療能力や指導能力の向上に関する教育の実施

- 地域病院アテンディングに対して、自身の診療能力や指導能力向上のための教育(Health Professions Development: HPD)を行うとともに、自らが勤務する病院の医師等に対する指導についての教育を行う。

2022年(令和4年)10月現在、大学病院で活動する教員3名(特任教授、特任准教授、特任助教1名ずつ)および地域病院アテンディング5名(特任助教5名)が地域医療教育学講座に所属しており、大学院医学研究院の医学教育学講座や医学部附属病院の総合医療教育研修センターと連携して活動を行っている。地域病院アテンディングは千葉県において医師不足が目立つ山武長生夷隅医療圏から配置されている。具体的には、医療法人SHIODA塩田病院、山武市国保さんぶの森診療所、地方独立行政法人さんむ医療センター、いすみ医療センター、公立長生病院から1名ずつ配置されている。今後、千葉県内の他の医療圏からも配置を行う予定である。

https://www.m.chiba-u.jp/class/mededu/come/index.html

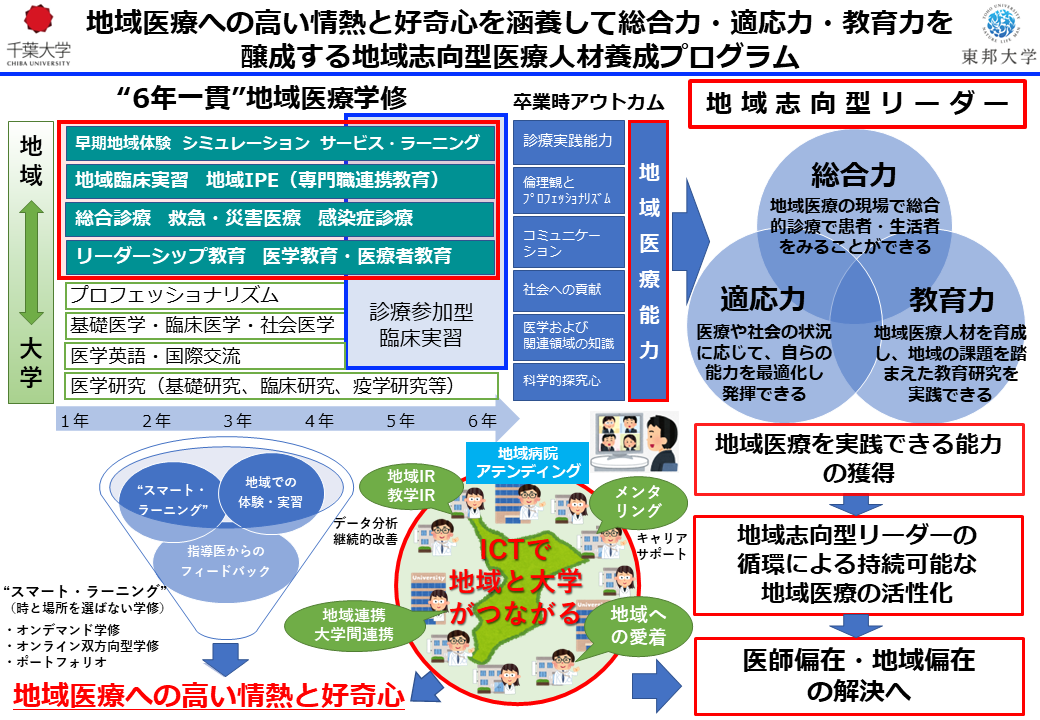

(2)地域医療への高い情熱と好奇心を涵養して総合力・適応力・教育力を醸成する地域志向型医療人材養成プログラム(ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業)

2022年(令和4年)度の研究拠点形成費等補助金(ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業)に千葉大学と東邦大学の「地域医療への高い情熱と好奇心を涵養して総合力・適応力・教育力を醸成する地域志向型医療人材養成プログラム」が採択された。同プログラムは、医師少数県である千葉県において、学生や医療者の地域医療に対する高い情熱と好奇心を涵養し、地域における医療ニーズの変化や予測困難な課題発生に対応できる総合力・適応力・教育力を有する地域志向型リーダーの育成を目的としている。

具体的には、千葉大学において、地域医療学、早期地域医療体験、地域IPE、ジェネラリスト入門(総合診療、救急・災害医療、感染症等)、統合的クリニカル・クラークシップ、地域クリニカル・クラークシップ等からなる「6年一貫地域医療学修プログラム」を展開する。また、東邦大学において、「地域医療への高い情熱と好奇心を涵養する地域志向型人材養成プログラム」を展開する。これらのプログラムでは、大学と大学、大学と地域、地域と地域をオンラインで繋ぐ双方向性学修やオンデマンド学修を活用する。以下に本プログラムの特徴を示す。

- 6年一貫地域医療学修で地域医療への高い情熱と好奇心を涵養する。

- 総合力、適応力、教育力を醸成し、地域医療を実践できる能力を獲得する。

- 総合力:地域医療の現場で総合的に患者・生活者をみることができる。

- 適応力:医療や社会の状況に応じて、自らの能力を最適化し発揮できる。

- 教育力:地域医療人材を育成し、地域の課題を踏まえた教育研究を実践できる。

- 豊富な教材ラインナップをさらに充実させオンデマンド学修を推進する。

- 空間をリアルに再現して地域医療の現場を学ぶ。

- 地域で働く”地域病院アテンディング”とともに地域医療を学びキャリアを育む。

- 多職種連携能力とリーダーシップを高める。

これらのプログラムによって養成された地域志向型リーダーは、自らの総合力・適応力・教育力を発揮することにより地域医療での診療・教育・研究を活性化させ、持続可能性のある人材循環システムを構築し、医師偏在・地域偏在の解決に貢献していく。